はじまりは── 一杯の紅茶

物語は、秋の陽射しが差し込む紅茶専門店で幕を開ける。

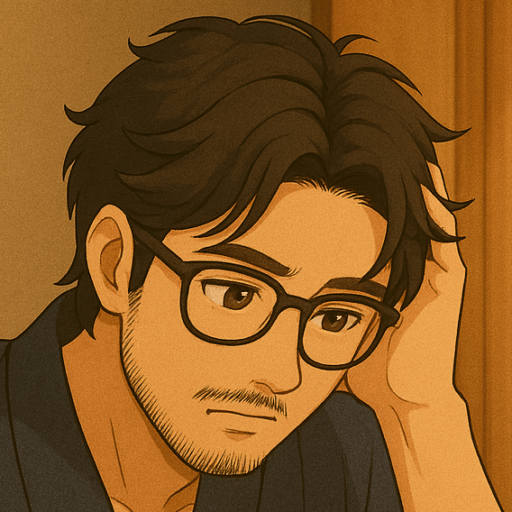

右京が店内のテーブルで対峙していたのは、気品を漂わせながらも、どこか胡散臭さを感じさせる女性──熊井エリザベス。彼女は、「イギリスの友人に教わったんです」と、イギリス仕込みのマナーをまとい、紅茶の香りとともに、ゆっくりと会話を楽しんでいるようにみえた。

「イギリスの友人に教わったんです」という一言には、ただの教養披露にとどまらない、“上質な信頼感”をにおわせる計算が見え隠れしていた。あたかも、“わたしはただの紅茶好きではありません。ちゃんとした背景があります”という仮面を添えるように。

だが、右京は、いつもどおりの紅茶好きな紳士として、柔らかな表情を崩さない。名前を偽っていたことが判明したあとも、そして降霊術なる怪しげな話を持ち出したことに対しても、笑顔をたたえながら「コールドリーディングに長けてらっしゃる」と評すその姿に、明確な警戒心はまだにじんでいない。

彼は、この時点では──まだ“詐欺師”ではなく、“興味深い人物”として彼女を見ていたのだろう。連絡先を交換し、テーラーでシャツまで仕立てるなど、いつもの冷静さの中に、わずかに“心の温度”のようなものを感じさせる場面だった。

タクシーのドアを閉め、彼女が乗り込む。右京は静かに、手をかざして見送る──その顔には、やわらかな笑みがうかべられていた。このとき、そこには誰もいない。見せるための笑顔ではなかった。にもかかわらず、彼は最後までその表情を崩さなかった。

もし、刑事としての勘が、彼女の“偽り”をすでに見抜いていたのだとすれば──その笑顔には、“あえて笑顔を保った理由”があるはずだ。それは、相手に礼を尽くすことを忘れない、人としてのあり方かもしれない。あるいは、どんな人間にも「敬意を払ってひとりの人として接する」右京という男の流儀かもしれない(彼は子どもに対しても、犬に対しても敬語だ)。どちらにせよ、彼女の乗ったタクシーが角を曲がり、視界から消えるまで、右京は、ひとりの紳士としてそこに立ち続けていた。

杉下右京襲撃(未遂)事件

ところが──その直後、事件が起きる。タクシーに乗せたエリザベスを見送った直後、右京は突如として現れた初老の男に胸ぐらをつかまれる。―「彼女をもてあそびやがってぇ!!」

拳が振り上げられた瞬間、右京は冷静にその動きをかわし、衝突を避けた。偶然、近くにいた、亀山薫や捜査一課の面々がすぐさま割って入り、騒動は大事には至らなかったが──あれは、まぎれもなく“杉下右京襲撃(未遂)事件”だった。

男は、捜査一課の伊丹らに、連行された。その男の名は、米村隆光。大手通信会社の会長であり、権力と財を手にした人物だ。彼は、右京がエリザベスを「弄んだ」と思い込んでいた──いや、彼女に本気だったからこそ、逆上したのだ。

この“杉下右京襲撃(未遂)事件”をきっかけに、特命係はある深い闇へと踏み込んでゆく。そう、これは単なる恋愛模様ではない。“信じる心”を巡る、極めて個人的で、切実で、そして巧妙な──詐欺事件だった。

「みんな彼女を好きになる」──詐欺か、それとも恋か

今回のエピソードタイトルは──『みんな彼女を好きになる』

……まるで少女漫画のタイトルのようなこの言葉は、物語の途中で、静かに効いてくる。最初は笑ってしまう響き。でも、登場人物たちの姿を見ていくうちに、それが“ただの冗談”ではなくなっていく。

熊井エリザベスという“魔性の存在”

彼女に出会った人間は、次々に心を奪われていった。通信会社会長の米村、妹の洋子、その友人たち──そして、あの杉下右京までも。降霊術という、ふわふわとした神秘のベール。慈善事業に関わっているという“善人”の装い。イギリスの貴族階級とのコネを匂わせる上品な物腰。

──でも、それらすべてが、**詐欺師のレパートリー**だったとしたら?

いや、逆に。その中にひとつでも“本気の感情”が混じっていたら──?

“恋”か“罠”か? 揺れる男たちのリアクション

男たちは、誰も冷静ではなかったように見受けられた。米村は暴走し、初めて抱いた恋心という未知の感情から深みにハマり、薫もまた、右京に対し、「出会ってから急速に仲良くなっている気がしますね」と長年、独り身だった相棒に交際相手(っぽい)女性ができたことを喜んでいるようだ。出雲麗音は思わず「映画みたいな出会いですね」とうっとりした表情をし、芹沢は「俺たちは何を聞かされているんだ」と自虐気味に笑う。内村刑事部長や中園参事官までも、「杉下の女性問題」で右京を呼び出す始末だ。

誰もが浮き足立つ中──ただひとり、静かにその渦の“真ん中”にいたのが、杉下右京だった。

そして、“取調室のあの最後の場面”へと進んでいく──

「今とは全く違う2人になれていたかもしれない」──取調室で交わされた、最後の“もしも”

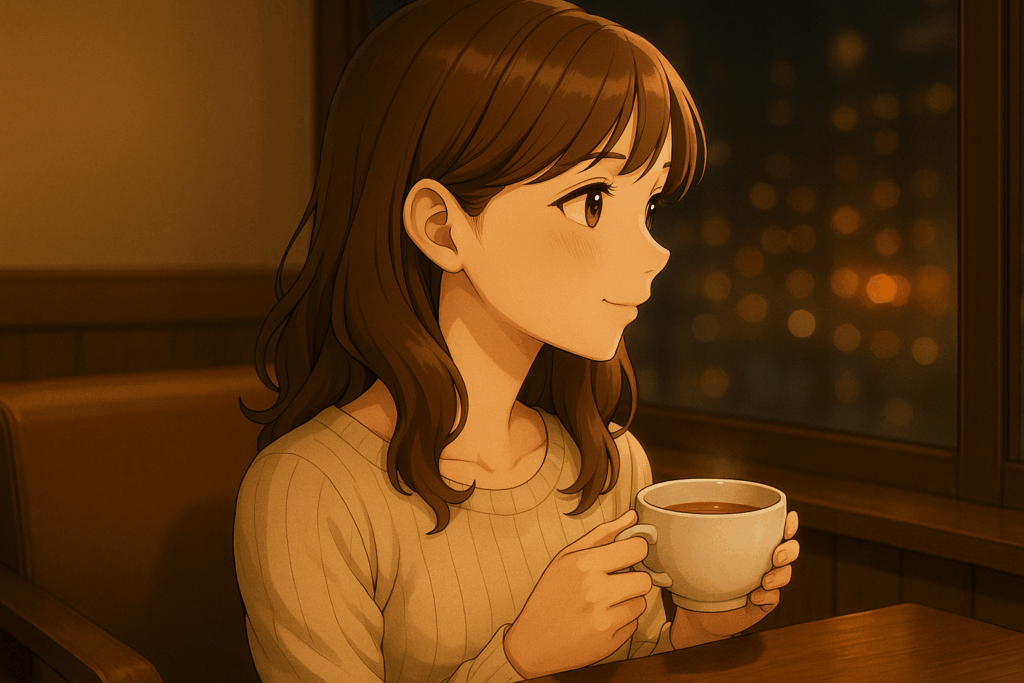

物語の終盤、舞台は静かな取調室へ。詐欺師・熊井エリザベスは、自らの罪を認め、逮捕された。だが、そこで交わされた右京とのやりとりは──単なる「警察と被疑者」の関係を越えていた。

右京の言葉。

「あなたと出会い 紅茶と会話を楽しんだ時間。それはなかなか悪くないものでした。もしあなたが計画を中止して僕に全てを打ち明けてくれていたら今とは全く違う2人になれていたかもしれない。」

それは、これまでの彼の言動とは、明らかに違う“感情のにじみ”だった。あの杉下右京が、だれかとの未来を、ひとつの可能性として口にした──その事実に、視聴者の多くが静かに息を呑んだのではないだろうか。

あの一言に込められた感情を、もう少しだけ掘り下げてみたい。

ただ…あなたが笑って暮らせる道もあったよねって、

そう思うだけ。」

これは“芝居”か、それとも“本音”か?

一方、エリザベスの反応は、激情そのものだった。

「ふざけんなよ...!そんなこと言うくらいなら、抱き締めて連れ去ってよ...!」

これを、“詐欺師の最後の悪あがき”と見ることもできる。だが、あの場面の彼女には、言葉の上滑りもなければ、作為的な間もなかった。

口元を歪め、瞳を潤ませ、全身で叫んだその一言には、「騙す女」ではなく「愛を逃した女」の姿があったようにすら見えた。

右京のスタンス-罪は罪、でも罪を清算することで人はやり直すことができる

右京が、過去に罪を犯した人物に対しても、「更生の道」を見守り続けてきたことは、長年のファンなら誰もが知っている。

たとえば──「ついてない女」月本幸子 (1) 。かつて事件に関わりながらも、心から反省し、人生をやり直そうとしていた。右京は、そんな彼女を「花の里」の女将として迎え入れ、社会との接点を与えた (2)

そう考えると、今回の熊井エリザベスも「前科なし」で、「真実の告白」がありさえすれば……もし詐欺から足を洗っていれば──**「今とは全く違う2人になれていたかもしれない」**という右京の言葉は、決して仮定法過去完了の詭弁ではない。

右京の中には、ほんのわずかに「この人を、もう少し早く知っていれば……」という、惜しむ気持ちがあったのかもしれない。

「今とは全く違う2人になれていたかもしれない」──この言葉の重さ

彼の言葉に滲んでいたのは、恋ではない。もっと静かで、もっと強いもの――「信じていたかった」という想いだ。

エリザベスの魅力を認めていたのは事実だ。

だが、右京の本当の願いはひとつだけ。

「どうか最後まで、嘘だけはつかないでほしい」

それは、彼が事件捜査で積み重ねてきた“人の再生”を信じる姿勢と同じだった。月本幸子がそうだったように。罪を償い、嘘を捨て、胸を張って「生き直そう」とした人には、右京は必ず希望の道を残す。

だからこそ──もしも、エリザベスが詐欺から足を洗っていたら。もしも、心の底の本音を、正直に差し出していたなら。右京は、彼女を「詐欺師」として裁いただけの男にはならなかっただろう。

恋人でも、ただの被疑者でもない。あの夜、紅茶を挟んで向き合った“対話の相手”。嘘さえ捨てていれば、「もう少しだけ近い距離」に行けたかもしれない。右京の言葉には、その“未遂の未来”への悔しさが滲んでいた。

だからこそ、あの一言は残酷だった。

「今とは全く違う2人になれていたかもしれない」

それは“好きだった”ではない。「あなたを、人として信じたかった」という未遂の想い。エリザベスが流した涙の熱と、右京が残したひと呼吸。そこには、詐欺の真相とは別の、静かな喪失感が確かにあった。

本当に「みんな」彼女を好きになったのか

熊井エリザベスは、「イギリスの貴族階級の友人に教わった」と語ることで、自分の言葉や身ぶりに箔をつけようとした。それはまさに、“他人の肩書き”を盾にした信頼操作──**con artist(信用詐欺師)**ならではのテクニック。名著『影響力の武器』でいうところの**権威**を利用して人を従わせようとするそれに他ならない。

だが、杉下右京は違う。彼は、スコットランドヤード(ロンドン警視庁)への留学経験がある、れっきとした“本場仕込み”の警察官。

それどころか──ロンドンを訪れれば、「助っ人」として捜査協力するほどだ。他人の褌(ふんどし)を借りることなく、右京は、ただ“右京”として信頼される。“英国かぶれ”の紅茶好き、ではなく、実際に英国の捜査現場で認められた、本物のプロフェッショナルなのだ。

だからこそ、彼の「今とは全く違う2人になれていたかもしれない」という言葉には、誰かの肩書を盾にしない生き方、ひとりの人間としての生き方ができていたかもしれない、それが「今とは全く違う2人」という意味ではないか。

第4話のタイトルは「みんな彼女を好きになる」。たしかに、そう見えた。降霊術に魅せられた者たち。慈善活動に感銘を受けた者たち。

紅茶と語らいに癒やされた者たち。だがそれは、“好きになった”わけではなく、ただ、「信じさせられた」のだ。

熊井エリザベスの仕掛けた罠は、「感情」や「判断」すら挟ませないまま、相手を惹きこみ、絡め取っていたのではないか。そこにあったのは、“意志”ではなく、“誘導”だった。

恋と詐欺のあいだで

熊井エリザベスにとって、“信じさせること”と“愛させること”は、とてもよく似た作業だったのかもしれない。相手の表情を読む。心にあるスキマを探す。言葉を、感情を、少しだけ希望を混ぜながら差し出す。

詐欺師の常套手段──でもそれは、恋に落ちるときの所作にも、よく似ている。

右京の「未遂の愛」

だから、右京の言葉は、ずっと胸に残る。

「今とは全く違う2人になれていたかもしれない」

これは、「君のことが好きだった」という意味じゃない。でもきっと、「君を信じてみたかった」という想いのカタチ。

それは、愛のはじまりかもしれないし、希望を託したい人への“許可”だったのかもしれない。

右京は、きっと今でもこう考えている。

──たとえ罪を犯しても、そのあとにどんな人間として生きていくかは、その人次第なのだと。

結びに──

今回のエピソードが教えてくれたのは、「信じたい」という心は、恋にも、詐欺にも、人生にも共通するということ。

そして、「信じていいよ」と言ってくれる存在が、どれだけ人の人生を救うか──ということ。

だからぼくは、そっと届けたい。今、だれかを信じたい気持ちがあるなら、それは、弱さじゃない。とても、とても大切な“人間の力”だってことを──

そして時には、心もやり直せる。

たとえ恋じゃなくても、

あの紅茶の時間だけは、嘘じゃなかったはずだ──

そう思いたくなるエピソードだった。」

──────────────────────────────────────

参考放送回

📀 相棒 season4 DVD-BOX 2(6枚組)

本文で紹介した第19話『ついてない女』も収録済。

月本幸子が初登場する重要な回だよ。

📀 相棒 season10 DVD-BOX II(6枚組)

本文で紹介した第12話『ついている女』も収録済。

月本幸子が花の里の女将として登場する重要な回だよ。