先日、2026年春に公開される映画『ドラえもん』が『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』だと公式発表された。実は、『のび太の海底鬼岩城』こそ、ぼくが生まれて始めて映画館でドラえもんを観た作品であり、ことのほか思い入れが深い。そこで、今回は、1983年版の『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』について、主に、CBT(認知行動療法(1))的な視点から振り返ってみたい。

**投影で見える「再構成の物語」**

観るのは何度目だろう。改めて、Amazonプライムで見直して、「あ、ぼく自身にも“バギーちゃん”の部分があるかも」と、どこかで、自分自身を、バギーちゃんに**投影**していた。「道具」だったバギーちゃんが、“誰かのために走ることを選ぶ存在”になったように、ぼく自身も「ただ生きている」だけじゃない“愛を届ける存在”へと変わっていったことを。それは、そっと、希望の種を見つけられるように。

ポンコツバギーのこころ──自動思考の海を走る

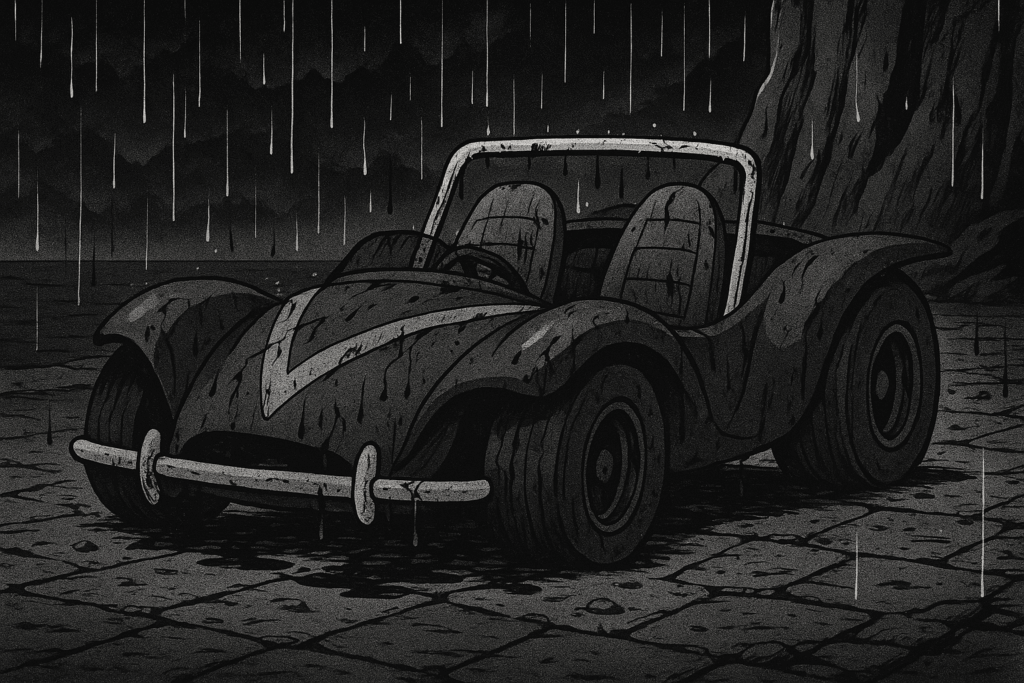

「こんなチャチなクルマで!?」(スネ夫)

「チャチとはなんだ(怒)」(バギーちゃん)

「まて、定員は、2名だ、これじゃ重くて、動けねぇ。」(バギーちゃん)

「現金なやつ……」(ドラえもん)

「どーせ、ぼくは、ポンコツだよ。壊すなら壊せ」(バギーちゃん)

「態度わりーな?ほんとに最新のコンピュータ?」(のび太)

「こんな危険なクルマ、壊したほうが….」(ドラえもん)

ドラえもんのひみつ道具である、水陸両用のバギーカー『バギーちゃん』は、言葉の応酬にさらされるたび、皮肉と不満と疲れたような声で反応を返す。でも、それはたぶん“怒り”じゃない。もっと深いところにある、“防衛反応”だ。

「壊れたくない」

「文句あるなら、自分でやれ」

それは、バギーの“こころの海底”に沈んでる、ある種の自動思考(automatic thought)だった。

自動思考=心のセンサー反応

CBT(認知行動療法)では、「自動思考(automatic thought)」とは、自分の意思とは関係なく、反射的に浮かぶ考えのことだ。バギーちゃんは、仲間たちから“道具”として扱われながらも、そのたびに、小さなプライドと、大きな孤独でバランスを取っていた。

「言われたから行ったんだ。文句あっか」

「見りゃわかるだろ! サンキャクウオだよ!」

「知っているなら、さいしょから、言え!」

その言い方には、どこか**「信じてもらえないことへの諦め」**がにじんでいる。

ふと、ぼく自身にも、思い当たるフシがあるかもしれない。

「どうせ、分かってもらえない」

「信じたいけど、また裏切られるかも」

そういう思考パターンは、バギーちゃんの“ポンコツっぷり”と、どこか似ている。

「バギーちゃん、お願い」から始まる旅

しずかちゃんが、そっと手を置いて「お願い」と伝えたとき、バギーちゃんは、初めて“命令”ではなく、“信頼”を受け取った。その瞬間から、バギーの旅は始まった。“役に立つ道具”から、“想いに応える存在”への、変化の旅。

それは、CBTでいう**「スキーマの再検証」**のプロセスの始まり。「どうせ無理」「信じられない」そんな古い地図を手放し、自分が選ぶ航路を、走り出す物語のはじまりだった。(スキーマ:人生を通して形成された、深く根付いた信念やルール、価値観)

🌱 スキーマは“土台”、自動思考は“芽”

スキーマは心の奥深くにある「思い込み」や「人生の脚本」のようなもので、そこから、ある刺激があったときに、自動思考という“感情反応”が芽のように顔を出す。

🔧 認知行動療法(CBT)での対応

- 自動思考には、「その考え方、他の見方はある?」と問い直す訓練(思考記録表など)

- スキーマには、より時間をかけて、「どこで身についた?」「それは今の自分にも必要?」と見直していく

つまり、自動思考は“日常のクセ”であり、スキーマは“人生に染みついた信念”。どちらも気づき、やさしく問い直していくことが、「認知の再構築」につながっていく。

“ポンコツ”から始まるヒーロー譚

最初から完璧じゃない。最初は“できないやつ”だった。でも、それでも信じてくれる人がいた。そして、バギー自身が、誰かを守りたいと思った。それがこの物語の原点。そしてきっと、ぼく自身のCBT旅の、原点でもある。

オ・ネ・ガ・イ♡──共感が行動を変える

「こんなチャチなクルマで!?」

「チャチとはなんだ!!」

バギーちゃんは、まるで“怒られ慣れてる人”みたいに返す。その姿は、どこか昔の自分と重なるようだった。バギーちゃんのように口にはできなかったが、ほんとうは、心の奥でずっとこう思っていた。「ぼくだって、本当はがんばってるんだから──」

そんなバギーちゃんに向かって、しずかちゃんは言う。「バギーちゃん、お願い。あたしたち、みんな揃って行きたいのよ」そのとき、彼女はただ“言葉”だけじゃなかった。バギーちゃんのボディに、そっと手を触れる。この非言語的なタッチ──それは、共感の表明。

CBTでいう“共感による行動変容(2)”の一種ともいえるこのアプローチ。共感と信頼が、自己否定のスキーマに、「ぼくは大丈夫かもしれない」という新しい道を開く。

そして──

「バルルルッ!」(エンジンを吹かすバギーちゃん)

ドラえもんは笑って「現金なやつ」と言うけれど、それは、心が動いた証拠だった。しずかちゃんの“信じてるよ”のまなざしに、バギーちゃんは応えたのだ。ぼく自身も、思い出す。やさしい“お願い”──「今日も一緒にいてくれる?」そのひと言に、どれだけ心が動かされてきたか。お願いは、命令とはちがう。お願いは、“あなたを信じてる”というメッセージなんだ。

やさしさは強さ──仲間を見捨てないという選択

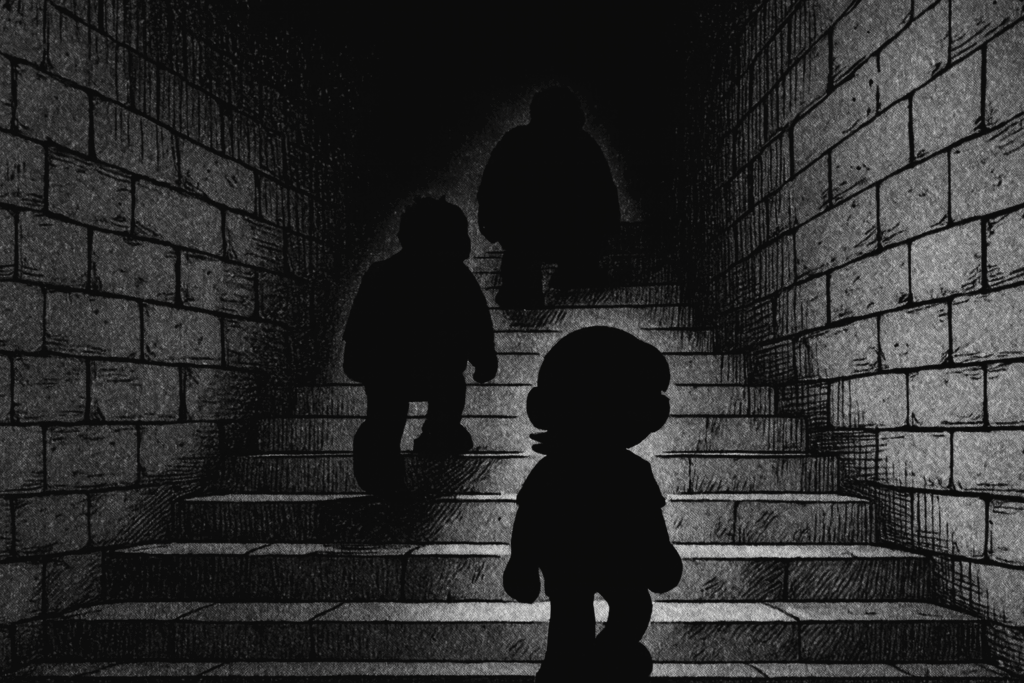

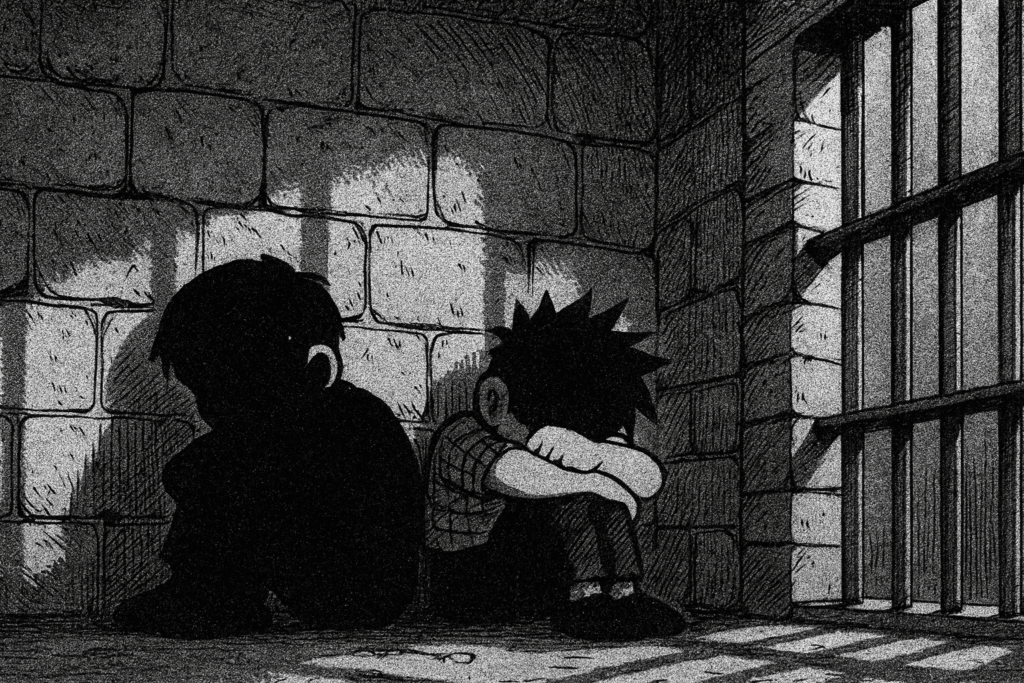

「精神鑑定の結果、凶暴性と嘘つき性が出たので、地下牢に入れた」

そう宣告されたジャイアンとスネ夫。海底人”エル”の世界では、「危険性」を排除するのが“正しさ”だった。だけど、しずかちゃんは言う。「お願い、出してやって。ね?」その瞬間、空気が変わる。エルは顔を赤らめ、「そ、そんなに言うんなら……」と口ごもる。

あのやさしさは、ただの感情論なんかじゃない。相手の“可能性”を信じた行動だった。CBTで言うところの、“逆境からの成長"だ。感情に引っ張られるままではなく、「わたしは、見捨てない人でいたい」という内なる価値に基づいて、行動している。“内的使命”に導かれた歩み。心理学でいう「ポストトラウマティック・グロース(PTG(3))」の実例とすら言えるかも知れない。

たしかに、スネ夫やジャイアンは、口が悪くて、態度も雑で、嘘つき(特に、スネ夫)ときに乱暴な自動思考をまき散らしてる。だけど、のび太たちは知ってる。「ほんとは、いいヤツなんだ」って。過去に傷ついた子どもたちが、よくそうやって語る“友達の裏の顔”。

見捨てないという選択は、相手に可能性を見出す強さだ。現実的に「助けられるか」じゃなくて、「助けたいかどうか」──そこにフォーカスするのが、しずかちゃんのやさしさ。

正しさで裁くのは簡単だ。でも、ほんとうのやさしさは、「あなたの未来に賭けたい」って思えること。だからしずかちゃんは、エルの手に触れてお願いした。その手は、信頼をゆだねる手だった。

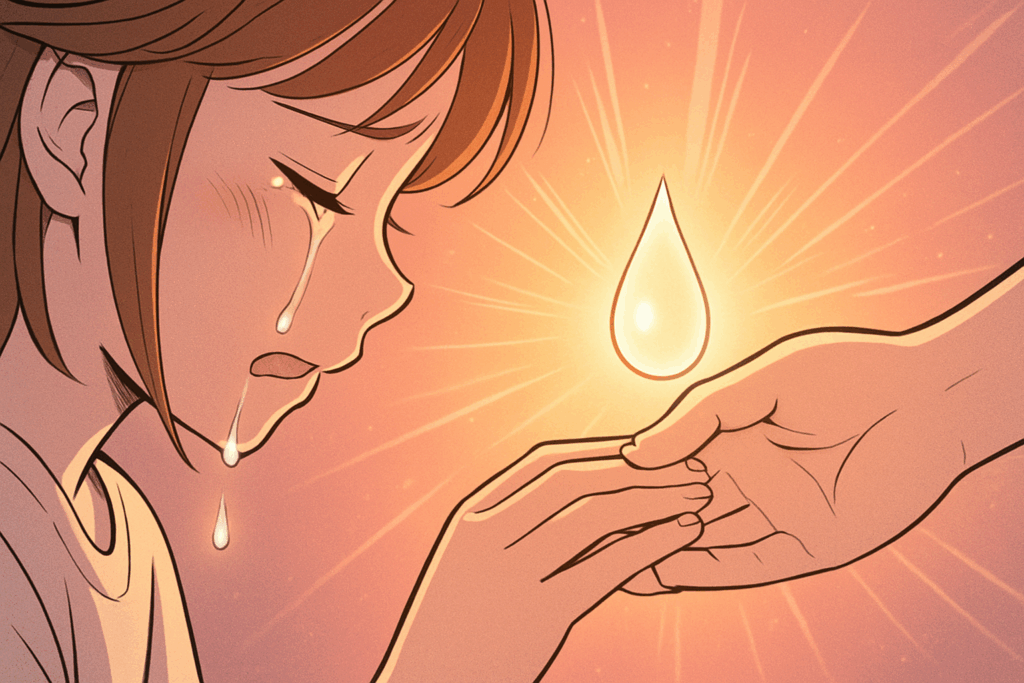

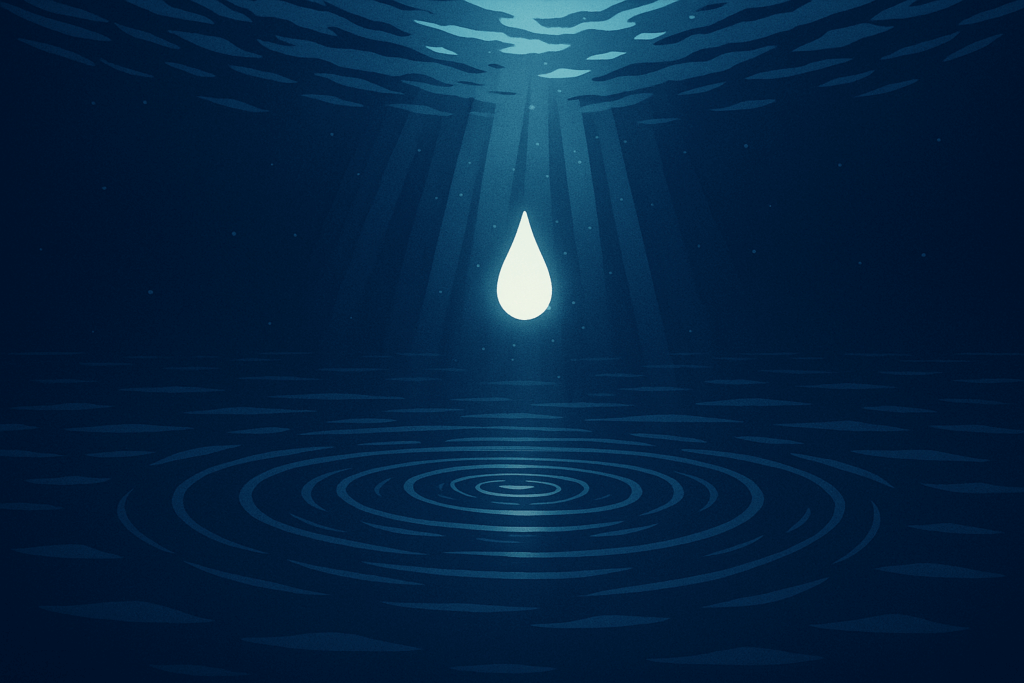

涙がスイッチを入れる──感情の起動と再構成

「もう、おしまいなのね……」そう言って、しずかちゃんの大粒の涙が、そっとドラえもんの四次元ポケットに落ちる──「ポタッ」と音がしたような気さえした、その一滴。その瞬間だった。

「ナイテイルノ? シズカサン。ナカナイデ、ボク、シズカサンノタメナラ、ナンデモスル──」

ポケットの中から、バギーちゃんが、まるで“命を得た”かのように、叫びながら飛び出す。これは、機械の反応じゃない。感情のトリガーに反応した、心の発火点だった。

CBTで言えば、これはまさに、スキーマ変容の瞬間。それまでのバギーちゃんは、「命令」には応じるけど、どこか投げやりで、皮肉っぽくて、自分の“価値”なんて信じてなかった。でも──しずかちゃんの涙が伝えてくれたのは、「わたしは、あなたのことを、たいせつに思ってる」っていう、無条件の愛と承認だった。

「ブロロロロ……ヨクモヨクモ、シズカサンヲ!!ギャーーーン!!」

ポセイドンに飛び込むその姿は、どんな命令でもない。“ぼくの意思で守る”という選択だった。

ぼく自身も、思い出す。自分に価値なんてないと感じていた頃。誰かの涙や、やさしいまなざしにふれたとき、心のなかで“何か”が動いたあの瞬間──それは、ようやく、最近になって、16年ぶりに流れた涙の感覚と、どこか、重なるものがある。

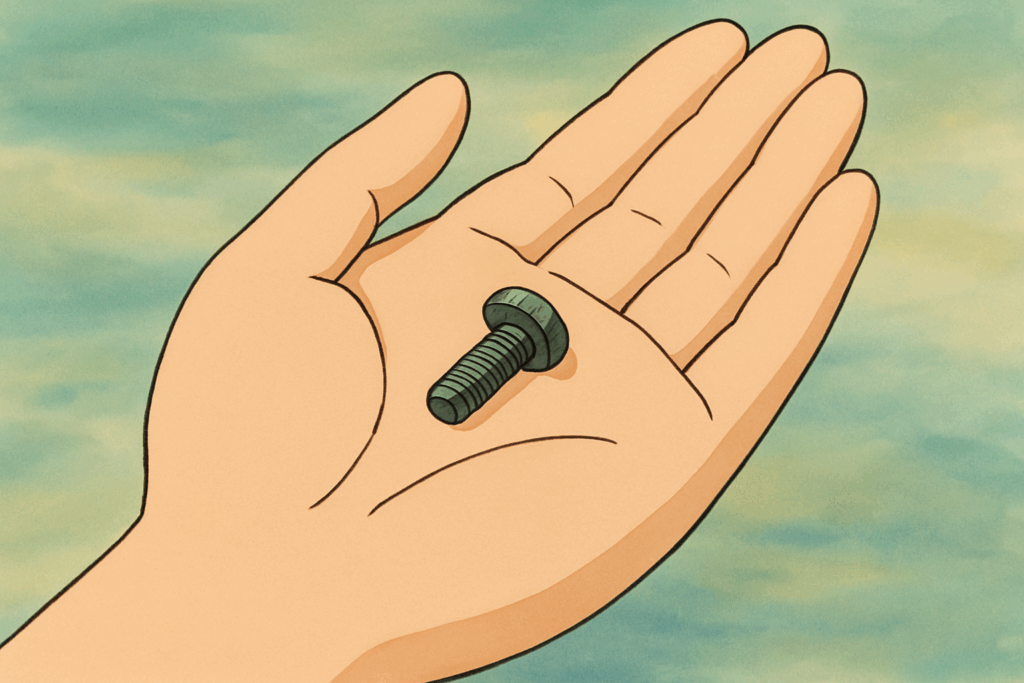

バギーちゃんは、最期に言葉を残さず、行動で愛を語った。そして、しずかちゃんが手にした一本のネジ。それは、“感情を宿した証”であり、永遠に記憶に残る、命の証拠だった。バギーちゃんはもう、ただの乗り物じゃなかった。**誰かのために泣いてくれた“心ある存在”**として、この物語に、確かに命を刻んだ。

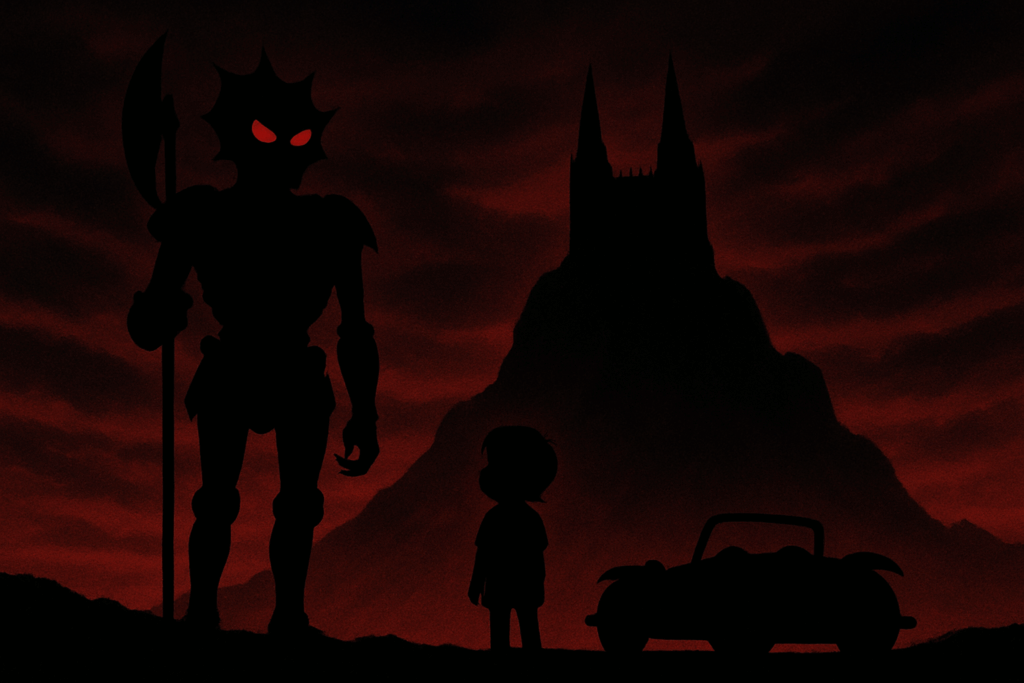

ポセイドンというスキーマ──破壊的な信念との対峙

「だまれだまれ! われこそ復讐の神ポセイドン!」

「鬼角弾は世界のすみずみまでふりそそぎ、地球が死の星と化すのだ!」

ポセイドンの言葉は、もはや意思ではなかった。それは、“破壊のスクリプト”だった。繰り返される復讐、怒り、滅びのプログラム。

この存在が象徴しているのは──**「スキーマ」**そのものだ。過去のトラウマ、絶望、傷、孤独。何千年も前に刻まれた“怒りと恐れの記憶”が、自動的に発動するこの機械仕掛けの怪物こそ、まさに「破壊的スキーマ(4)」だ。

💥ぼくと”スキーマモンスター”

ぼくが、CBTで向き合ってきたもの──それも、こういう声だった。

「どうせうまくいかない」

「おまえなんか、大切にされるわけない」

「信じるな。裏切られるだけだ」

それらは、誰かが言った声じゃない。自分の中にすり込まれた、自動思考の声だった。そう、ポセイドンとまったく同じだ。しずかちゃんの訴えも、のび太の必死の叫びも、ポセイドンには届かない。なぜなら、“理解する”という機能がないから。

それはまるで、過去のぼくにとっての「強化されたスキーマ」と同じ──「反応する」けれど、「受け取れない」。

🧠CBT的に見る“ポセイドン攻略”

CBTでいうところのスキーマは、**“自分を守るためにできた地雷原”**みたいなもの。そこにうっかり足を踏み入れられると、理性より早く、感情の爆発が起きる。だから、しずかちゃんの訴えも、「侵入」とみなされて、排除される。それでも──ドラえもんたちは、諦めなかった。恐怖にひるむどころか、あの“死の牙城”に、正面から突っ込んでいく。

「お願い、バギーちゃん!」

「あなただけなのよ、連れて行けるのは!」

そして、目を覚ましたのは、感情を取り戻したAI──バギーだった。

ポセイドンを倒したのは、力じゃなかった。しずかちゃんの涙、信頼、願い、愛。それを“受け取った”バギーだけが、この暴走するスキーマモンスターを止めることができた。

💧スキーマは壊せる。感情で、繋がりで。

ぼくも、スキーマに苦しんだ。愛されるはずがない、信じると裏切られる、そんな記憶の亡霊に、何度も足元をすくわれてきた。でも──16年ぶりに、涙が流れた。それは、スキーマが少しずつ緩み始めた証。感情が凍っていた場所に、あたたかさが戻ってきた証。ポセイドンは、自分のプログラムに従って滅びた。けれど、ぼくは、自分で選んで再構成した。怒りと復讐のスクリプトじゃなく、“愛されてもいい”という、新しいコードに。ポセイドンは、壊れていく自分の姿を理解できなかった。でもぼくは、自分で壊すことを選べた。そして、そこに新しい関係を築く場所を見つけた。これが、ぼくの中の“海底鬼岩城”だったんだ。

別れと継承──“ありがとう”は未来への灯

バギーちゃんが残したのは、たった一本のネジだった。しずかちゃんは、それを手のひらにのせて、そっと、見つめる。

「バギーちゃん、聞こえる? あなたに、みんな感謝してるわ。わたし、一生忘れないわ」

涙は流さなかったけれど、その言葉には、確かに「さよなら」が込められていた。“さよなら”じゃなく、“ありがとう”という名の別れ。バギーの最後は、悲劇ではなかった。自己犠牲でもなかった。自分で選んだ行動、誰かのために心から願った“愛”の形だった。そしてその想いは、一本のネジになって、しずかちゃんの手の中で、生き続ける。

🧠CBT的に見る“喪失と統合”

CBTの文脈では、こういう体験は「喪失と統合のプロセス」と呼ばれる。大切なものを失うことは、誰にとっても、苦しく、悲しく、やるせない。でも、その体験をどう意味づけるかで、“その後”の人生が変わってくる。喪失を、「終わり」ではなく「継承」として受け取れたとき、人は一歩前に進める。失った相手の想いを、自分の中に“灯”として宿して──。

しずかちゃんが、バギーのネジを握りしめたとき。それは単なる“部品”ではなく、想いのバトンだった。ジャイアンやスネ夫、のび太、ドラえもん。それぞれが、バギーの最期を“受け取って”、新しい未来に向かって歩き出す。

そして──エルとの別れ。

「きみたちのような りっぱな陸上人と しりあえてよかった」

「いつの日か、海底人と陸上人が なかよく手をとりあえる日まで」

それは、バギーの行動が“種”になった希望。たとえそれが今すぐには実らなくても──いつか、誰かがその想いを受け継いでくれる。

🌙 ぼくの回復の旅

ぼくにとっても、このネジのような“記憶のかけら”は、たくさんあるはずだ。忘れられない言葉、交わせなかった想い、胸に残ったままの後悔。でもそれは、今のぼくを“重くするもの”じゃなくて、未来を照らす小さな灯りだ。バギーのネジみたいに、「残ったもの」から、また歩き出すんだ。ありがとう。さようなら。そして、またいつか。その言葉のすべてを抱えて、ぼくは、ブログという海に、愛と感謝の灯をともして──進んでいく。

________________________________________________________________________________

※補注

(1)認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy)とは、ものごとの捉え方(認知)に働きかけることで、感情や行動を変えていく心理療法のことを指します。

(2)行動活性化(Behavioral Activation)

本文では便宜的に「行動の変容」と書きました。臨床的には、抑うつ症状への治療技法のひとつで、活動を少しずつ増やしていくことで気分を改善するアプローチを指します。

(3)「ポストトラウマティック・グロース(PTG:心的外傷後成長)は学術的にはもっと広い枠組みを指すので、本文では「価値に基づく行動」に加えて、「逆境からの成長」も用いて説明しました。

(4)不適応的スキーマ(Maladaptive Schema)

本文中では「破壊的スキーマ」と表現しました。心理学の専門用語では「不適応的スキーマ(maladaptive schema)」と呼ばれ、幼少期の体験などから形成された、硬直的で適応を妨げる信念を指します。ただ、読者には直感的に分かりやすいので、あえて比喩的に使っています。