第2回:あの夜を覚えていたのは、村人ではなく熊だった

栗駒山の惨劇──「終わりの始まり」

じっ様の残酷さは、あの雪山で突然、生まれたわけじゃない。

それより前に、もっと古い「恐怖の夜」がある。

場所は、栗駒山。

仲間の猟師が次々とやられたあと、

じっ様は、熊犬シロと数匹の犬を連れて、山に入った。

あたり一面、赤く染まり、山小屋は無惨に破壊されている。

雪にしみ込んだ血、引きずられた跡、爪でえぐられた幹。

いつもは獣の気配に満ちているはずの山が、

その夜だけは「静かすぎる」──

音がないのではなく、もう鳴けるものが残っていない静けさだった。

じっ様もまた、その夜、あまりにも大きな犠牲を強いられることになる。

熊の最大の武器である前足の爪が、死神の鎌のごとく振り下ろされる。

爪牙がじっ様の左耳をそぎ取った瞬間

──左耳は宙を舞い、吹雪の中に吸い込まれた。

それが自分の耳だと気づくより早く、

顔の左側面から大量の血しぶきが吹き出し、視界は真っ赤ににじむ。

頬を伝う血の温度だけが、

「いまの一撃は、本気で殺しにきた一太刀だ」と教えてくる。

シロが身を張って飛び込んだ、

その一瞬の隙に、じっ様は引き金を絞る。

弾丸は赤カブトの右目を正確に貫き、脳髄まで届いた──はずだった。

けれど、巨体は倒れない。

吹雪の中で暴れ狂うその姿は、

「手負いの熊」という言葉から、あまりにもかけ離れていた。

意識が闇に呑み込まれていく、そのぎりぎりの手前で。

じっ様は、おそらくもう分かっていた。

これは山で噂されてきたどんな熊とも違う、

“何か”になってしまった存在なのだと。

怒りに狂った赤カブトは、なおも暴れ、

シロをくわえたまま、谷底へと消えていった。

稀代の名犬の生命の炎は、ここで静かに途絶える。

あの夜から、山は変わった。

季節が巡り、雪が積もり、血の跡が見えなくなっても、

あの夜の匂いだけは、じっ様の中で消えない。

冬眠をせず、眼球を撃ち抜かれ

脳髄まで達してもなお巨大化していく怪物。

山に住む、生きとし生けるもの全てを支配するようになっていった。

その変化を、最初に、そして一番深く味わってしまったのが、

竹田五兵衛という老人だった。

のちに銀やリキ、熊犬たちに向けられる“異常なまでの厳しさ”は、

ここで刻み込まれた感覚──

「あの夜のような死に方だけは、二度とさせない」

という、ほとんど呪いに近い決意から始まっている。

「犬も自分の命は自分で守る」──じっ様の生存教育

じっ様の蹴りや怒号だけを切り取ると、

たしかに「乱暴なジジイ」にしか見えない。

「飼い主が倒れたら身を挺して守るのが猟犬だろうが (※)

そのときのために、

条件反射で動ける身体と

恐怖に凍りつき過ぎない頭をつくるのが、じっ様の訓練だった。

これは熊犬の使命でもある。

じっ様はこう言う。

「遊びじゃねぇんだぞ これは。犬も自分の命は自分で守るしかないんだ

これも死なせないための訓練だ!!」(※)

ここでようやくわかる。

じっ様がやっているのは「芸を仕込むしつけ」ではない。

・熊の爪をよける足さばき

・一瞬の隙を突き、攻撃できる反応速度

・恐怖で腰を抜かすか、それとも一歩前に出るか

そういったすべてを、

生存率という一点から逆算して叩き込んでいる。

乱暴に見える蹴りは、「痛めつけるための暴力」ではなく、

「ここでよけなければ、お前は本番で死ぬ」

という無言のメッセージになっている。

もちろん、そのやり方は、あまりにも苛烈だ。

「十匹飼えば九匹は子犬のうちに死ぬ」という噂も、

誇張ではなく現実として描かれている世界だ。

だからこそ、読者の目には、

じっ様は「命を奪う側」に見えやすい。

けれど、

栗駒山のあの夜や、赤カブトとの戦いを通して見直すと、

じっ様の蹴りや怒鳴り声は、別の意味を帯びてくる。

「お前を戦場に立たせた以上

生きて帰れるだけの身体と頭を ここで用意しておく」

じっ様がやっているのは、

命の使い方を教えることであり、

同時に、命の守り方を叩き込むことでもあった。

第2回では、この「生存教育」の原点としての栗駒山と、

赤カブトに挑む前夜の犬たちの姿をたどりながら、

「犬殺し」と「命を守ろうとする老人」の二重像を、

もう少しゆっくり、ほぐしていくことになる。

「山が変わった」と感じていたのは、じっ様ひとりだった

栗駒山の、あの夜から、山は変わった。

少なくとも、じっ様の目には、

もう「生計を立てる場所」でも「遊び場」でもなくなった。

吹雪の向こうでうごめく巨大な影。

右目を撃ち抜かれてなお倒れない異形の熊。

そして、自らの左耳と引き換えに放った一発が、

何の決着にもならなかったという事実。

じっ様の身体には、

「この山には、人間のルールが通用しない生き物が棲みついた」

という感覚だけが焼き付いている。

でも、村に戻れば、その感覚を共有できる相手はいない。

「また人喰い熊が出たらしい」

「山の神様が怒ってるんだべ」

酒場に広がる噂話は、どこまでも他人事だ。

じっ様の左耳がなくなったことも、

熊犬シロが帰ってこなかったことも、話のネタにはなっても、

「山の質が変わった」ことを言い当てる言葉にはならない。

山の匂いが変わったことを知っているのは、

血の匂いと、硝煙と、毛皮の下の獣臭を

至近距離で吸い込んだじっ様だけだった。

季節は巡る。だが、あの夜の匂いだけは消えない

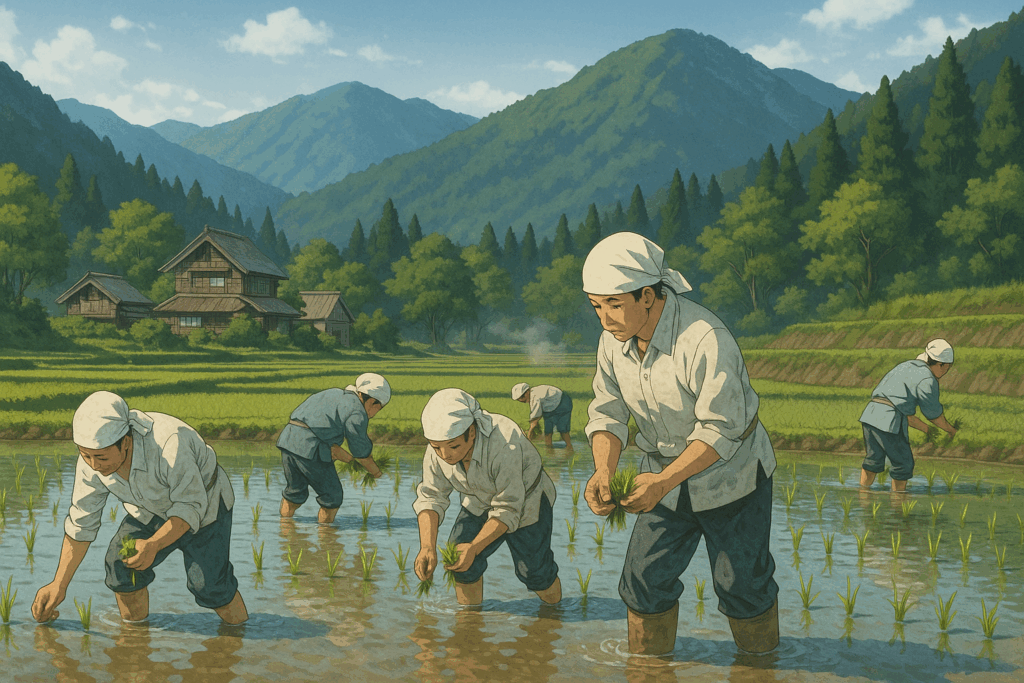

ときは、残酷なくらい、いつも通りに流れていく。

じっ様が暮らしている村は、冬のあいだは雪に埋もれるが、

春になれば雪は溶け人々は田んぼに出る。

村の暮らしは、じっ様の耳の有無など気にしない。

「腕のいいマタギが、また無茶をしたらしい」

その程度の認識で、日常はあっさりと回り始める。

けれど、じっ様の中では、

時間はあの夜の吹雪の中に置き去りのままだ。

山に入れば、ふとした瞬間に、

あのときと同じ風向きが、

同じ湿り気が、鼻先をかすめる。

雪面の下から立ちのぼる鉄の匂いが、

「ここで何人死んだ?」と問いかけてくる。

人が忘れていく一方で、

山だけが、あの夜を忘れてくれない。

それは、マタギとしてのじっ様を支えもすれば、

削りもする、厄介な記憶だった。

それでも命は生まれる──リキと銀という“次の世代”

そんな「変わってしまった山」の中でも、

命は淡々と続いていく。

シロを失ったあとも、じっ様は犬を手放さない。

むしろ、あの夜を境に

「熊犬として育て上げなければならない命」を

以前よりもずっと強く意識するようになる。

シロの血を継ぐ犬たち。

そして、その系譜の先に生まれてくるリキと銀。

彼らは、山の変化を知らない世代だ。

耳を落とされ、仲間を失い、

「人間の常識が通じない相手」と真正面から出会ったのは、

じっ様たち古い世代だけ。

だからこそ、じっ様は迷いなく決めてしまう。

──ワシのめんごい子供達を・・・(※)

最初から“本物の戦場”に耐えうる

身体と頭を備えさせなければならない。

「普通の犬として幸せに暮らす」という選択肢を、

最初からテーブルに乗せない。それは、熊犬としての使命でもある。

そこに、のちの銀の過酷な訓練につながる、

じっ様のロジックの原型が見えてくる。

「残酷さ」はどこから始まったのか

第1回で取り上げたように、

じっ様は、ときに犬を殴り、蹴り、

「十匹飼えば九匹は子犬のうちに死ぬ」

と言われる訓練を繰り返している。

表面だけを見れば、

たしかに「犬殺し」「嫌な老人」

と呼ばれても仕方がない姿だ。

👉 【第1回】:じっ様再評価論 熊撃ち老人伝説 ─ 『銀牙-流れ星銀-』:赤カブトに挑んだ犬殺しと英雄の育成者

-

-

『銀牙−流れ星銀−』じっ様はなぜ“犬殺し”と誤解されたのか?|栗駒山の真実と“英雄育成”の始点を解説

続きを見る

けれど、その“スタート地点”には、あの栗駒山の夜がある。

仕留められると信じて撃ち込んだ弾丸が、

何の終わりにもならなかったどころか、

「終わりの始まり」になってしまった。

熊犬シロを失い、自分の耳を失い、

それでも山からは誰一人守りきれなかった夜。

「普通のやり方じゃ、あの怪物には勝てない」

「半端な訓練で山に出したら、その犬も、人も、まとめて死ぬだけだ」

じっ様の残酷さは、そこから生まれている。

愛情がないからではなく、

むしろ愛情ゆえに「生き残らせたい」という執念が、

常人には飲み込みきれない形で表に出てしまった結果だ。

もちろん、そのやり方が正しいかどうかは、

今の視点から見れば、簡単には首を縦には振れない。

だが少なくとも、じっ様自身にとっては

あの夜の血の匂いに裏打ちされた、必死の選択だった。

第2回 結び──あの夜を知らない世代へ

こうして見ていくと、じっ様の「残酷さ」は、空から降ってきた性格ではない。

- 耳を削がれた一撃

- 熊犬シロの死

- 弾丸で貫いても倒れない赤カブト

- そして、誰もその恐ろしさを共有してくれない村の空気

それらすべてが、ひとりの老人の中で固まっていき、

「犬を“普通”に育てることなど、眼中にない」

という状態にたどり着かせてしまった。

じっ様のもとに生まれてきたリキと銀は、

そんな背景を知らない。

彼らにとってのじっ様は

最初から「厳しくて、怖くて、ときどき命まで奪う老人」だ。

だからこそ、ぼくら読者も、つい同じ目線で見てしまう。

「なんでここまでやるんだ、このジジイは」と。

次回以降、その「知らない世代」の側から、

じっ様の残酷さをもう一度見つめ直していく。

双子峠で赤カブトと対峙したリキと銀。

そして、「山を熊に明け渡す」という人間の側の決断。

あの夜を経験した老人と、

その夜の記憶を知らない若い世代が、

同じ山で、同じ怪物に向かい合うとき、何が起きていたのか。

じっ様の残酷さを、

「英雄を育てた人」の視点から語りなおす旅は

まだ始まったばかりだ。

(本編では次回以降、双子峠の戦いとして描いていきます)

じっ様と赤カブトの“最初の夜”。

氷点下の雪山、銃声、そして運命が始まる一冊はこちら。

──────

引用・参考文献

👉 【第3回】じっ様再評価論 『銀牙-流れ星銀-』生還を逆算する頭脳 ──じっ様が実践した究極のロジカルシンキング

-

-

『銀牙−流れ星銀−』じっ様はなぜ生還できたのか?|“逆算思考”と戦術の正体を解説

続きを見る

![銀牙伝説リキ新装版 (Nichibun comics) [ 高橋よしひろ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3738/9784537133738.jpg)