思春期のふたり──13歳の恋とも違う“まなざし”

13歳から14歳──思春期のまっただなか。その揺れ動く季節を、"巨匠” 藤子・F・不二雄氏原作のアニメ『エスパー魔美』という作品は、驚くほど丁寧に、あたたかく描いている。

天真爛漫で、少しドジで、でもまっすぐで。そして、ときにとても繊細な感受性を持つ少女・魔美。

彼女を支えるのは、口下手で理知的な高畑くん。教科書を1度読んだだけですべてを暗記できてしまう天才。でも、ただの“しっかり者”ではなく、彼の心もまた、魔美に大きく揺さぶられている。

このふたりの“まだ恋と呼ぶには早い関係性”には、思春期特有の照れや憧れ、そして不安と小さな嫉妬が詰まっている。

加えて、魔美とその家族──特に父・佐倉十朗との関係は、子どもと大人のはざまで揺れる「自分らしさ」の手がかりにもなっている。

この記事では、『エスパー魔美』のいくつかの印象的なエピソードを通して、思春期のまなざしと、自己肯定感の種としての家族の役割について、僕自身の体験も交えながら考えてみたい。

家族という“まなざし”──父の絵が教えてくれたこと

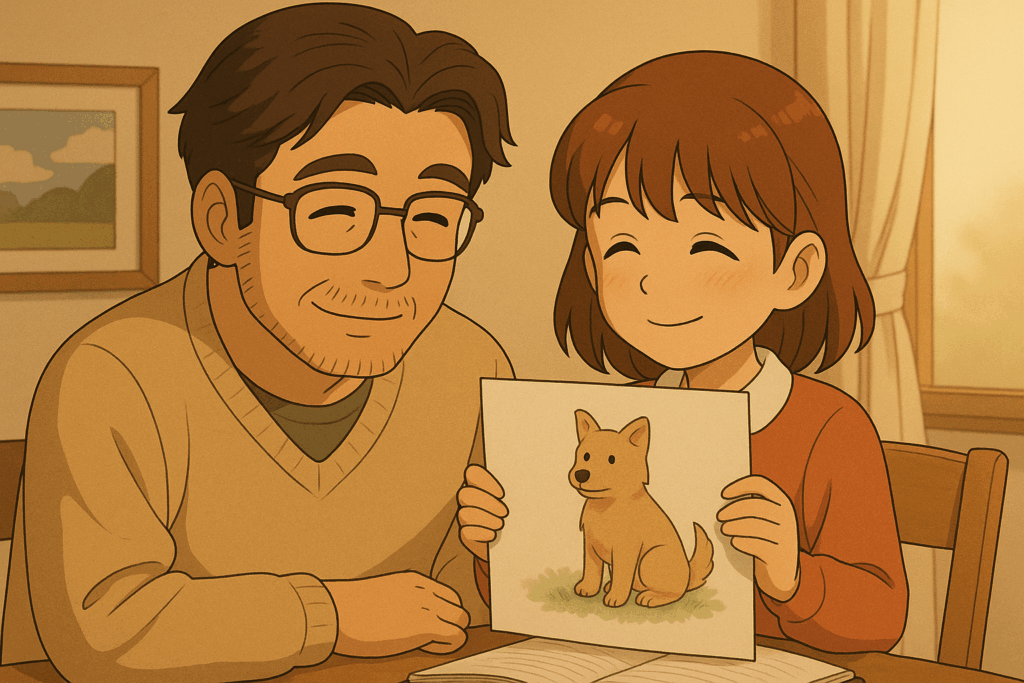

第82話「パパの絵、最高!」──原作では最終話となるこのエピソードには、父と娘の深く静かな信頼関係が、やわらかく描かれている。

美大時代の仲間たちとの再会をきっかけに、父・佐倉十朗の描く絵と、同じく魔美をモデルとした著名画家・水上悟一画伯の絵が比べられることになる。世間の評価では水上悟一の絵に軍配が上がるが、魔美の心が強く動いたのは、やはり父の絵だった。

魔美はテレパシーで水上悟一の心の内を読み、彼は佐倉十朗の絵を認めていたことが分かった。

「同じ私をモデルにして、ついにパパの絵には及ばなかったって──」

それは、魔美自身が“自分の価値”を見出す瞬間でもあった。

父は、絵の完成度や評価を口にすることはない。ただ、モデルを途中で投げ出すことを許さなかった。そして、魔美もまた、その厳しさの中に、父の変わらぬ「まなざし」を見つけたのだ。

対して、僕自身はというと──思春期の頃、父の仕事や生き様に対して「誇り」や「すごさ」を感じることは、正直ほとんどなかった。むしろ、自分とは別世界のこととして、どこか冷めた目で見ていたように思う。初めて、一緒にプロ野球観戦に行ったとき、父が駅員に向かって癇癪(かんしゃく)を起こして以来、僕は、父とふたりだけでどこかに行くのは止めようと決意したこと。同じ親子であることがイヤだったのだ。

でも、今になって思う。もし当時、親の働く姿をもっと近くで見られていたら。もし、自分がその仕事の一部に関われていたら──そんな父も昨年、鬼籍に入った。

「誇らしさ」は、ただ結果から生まれるものではなく、「一緒にいた時間」や「共有された空気」の中で育まれるのかもしれない、と。

魔美が父の絵を「最高」と言った瞬間、それは“作品の出来”以上に、「私はここにいていい」という**無言の承認**存在の肯定**でもあったのだろう。

家族のまなざしは、ときに厳しく、ときに優しく。でもその奥には、確かに“信頼”が流れている──そんなことを、あのエピソードは静かに教えてくれた。

友情という“まなざし”──「高畑先輩、ちょっとお借りしてもいいですか?」

第73話「コスモスの仲間たち」では、高畑くんの幼馴染の女の子・みよ子ちゃんが登場する。彼女は小学校の後輩で、魔美の目の前で「高畑先輩をちょっとお借りしてもいいですか?」と無邪気に微笑む。(みよ子ちゃんは、かわいいのだ)

“借りる”という言葉は、すでに“所有”があることを前提にしている。つまり、みよ子ちゃんの中では、魔美と高畑くんはすでに“ふたり”として見えていたのかもしれない。

しかし、当の本人、魔美の心は、モヤモヤ。本人は「嫉妬」とはまだ気づいていない。ただ、なんだかおもしろくない。そんな感情を抱えながら、ふてくされたようにモデルの仕事を休業宣言してみたりする魔美。ところがその後、父が「モデル料を上乗せしようと思ったんだが…」と話すと、表情が一転。「ええっ!? 上乗せ!?」と目を輝かせ、すぐに仕事に復帰する──なんとも魔美らしい切り替えの早さが、思わず微笑ましい。

けれどその中で、彼女は少しずつ「自分の気持ち」に気づき始める。「なによ、高畑さんったら。なにが“先輩”よ、“後輩”よ……!」とプリプリしつつも、高畑くんの言葉や表情に一喜一憂している。

僕自身も、思春期のある時期、「その人のことが好き」なんて言葉にするにはまだ恥ずかしくて、でも、他の誰かと仲良く勉強を教え合ったりする姿を見ると、モヤッとしたり(その“他の誰か”が僕の友だちだったらなおさらだ)、急に話しかけられると嬉しくてたまらなかったり。そんな気持ちが、確かにあった。その頃はまだ、「恋」と「嫉妬」という感情に名前がつけられなかったけれど──でも心は、たしかに動いていた。

魔美のように、ふてくされたり、急に機嫌がよくなったり、そのどれもが、“まっすぐな想い”のあらわれだったのだと思う。思春期は、自分の心のかたちをひとつひとつ知っていく旅でもある。その旅路のはじまりに、“名前のない嫉妬”という感情があったとしても、きっとそれは自然なこと。『エスパー魔美』という作品は、その”感情の揺らぎ”すら、やさしく包み込んでくれるのだ。

誕生日という“まなざし”──言葉がなくても伝わるもの

第66話「恋人コレクター」では、魔美の誕生日が描かれる。ひとつ年を重ねる。魔美14歳。──その節目に、魔美は「私もそろそろ、一人前の女性として見られる年頃なのかな」と、自分を少し大人として意識し始めている。

そこに現れるのが、口の上手い大学生・早手。 彼はナンパ師。言葉巧みに魔美の懐へ入り込んでくる。魔美は最初、彼を警戒しつつも、だんだんとその“大人びたふるまい”や、流れるような会話の運びに心が揺れていく。なぜなら、それは高畑くんにはないものだったから。高畑くんは、真面目で誠実だけれど、ぶっきらぼうで不器用で、誕生日すら忘れてしまうほどだ。

一方で早手は、魔美の誕生日を調べ、プレゼントを用意し、スマートに振る舞いながらアプローチしてくる。魔美の心がふわりと揺れたのも、無理はない。

だけど──彼女は、やがて気づく。早手の心には、下心があったこと。 魔美はテレパシーで、彼の“真の目的”を読み取ってしまうのだ。そして最終的に、魔美はきっぱりと早手を拒絶する。

けれど、その一連のやりとりの中で、彼女は確実に成長している。「異性として見られること」へのときめき。 「でも、そのまなざしの裏にあるもの」を見抜く直感。 そして「自分が本当に望む関係とは何か」への気づき。これは、魔美が「女性であること」を少しずつ自覚し始めた瞬間であり、恋に憧れる気持ちと、自分を守る判断とのはざまで揺れる姿でもある。

高畑くんは、何も言ってくれない。 けれど、彼女のそばにいてくれる。プレゼントも、洒落た言葉もないけれど、魔美の誕生日にちゃんと顔を見せてくれた。魔美の家族と一緒に誕生日を祝っている姿から、彼はすでに佐倉家の家族のようだ。

そして魔美は思うのだ。「大好きな高畑さんもいて、最高の誕生日だわ!」実際に、魔美の心の中では、高畑くんが、「最高の頭脳」「将来のパートナー候補」として強く意識されており、「高畑さんのお嫁さんになろうっと」と決意する場面が描かれている。

魔美は、恋に恋した。けれど、その先で、“自分にとって本当に大切な人”をあらためて確認した。高畑くんの“まなざし”は、言葉よりも雄弁に、想いを伝えていたのだ。

思春期の恋心とは、誰かに惹かれて、誰かと比べて、でも最後には、自分のなかに答えを見つけていく旅なのだと思う。

後篇へと続くプロローグ(序章)

ここまで見てきたように、『エスパー魔美』には、13歳から14歳という思春期の一瞬が、たしかに息づいている。誰かを意識するということ。 誰かと比べて、自分の輪郭が少しずつ見えてくるということ。 そして、「ああ、これが私の気持ちなんだ」と、少しずつ知っていくということ。魔美も、高畑くんも──まだ言葉にできない思いを胸に抱えて、でもそのまなざしは、確かにおたがいを見つめ合っていた。

後篇では、ふたりの関係性が「誰かに頼らず立つこと」と「信頼の絆」へと変化していく姿を追いながら、 親子・友情・自己肯定感──その奥にあるものに触れていきたい。

けれど空は青。 心が曇っても、その向こうには、いつだって変わらない空があるように。

-

-

【後篇】エスパー魔美「文化論」‐『けれど空は青』ふたりが見つめた未来──離れても、きみを忘れない

続きを見る