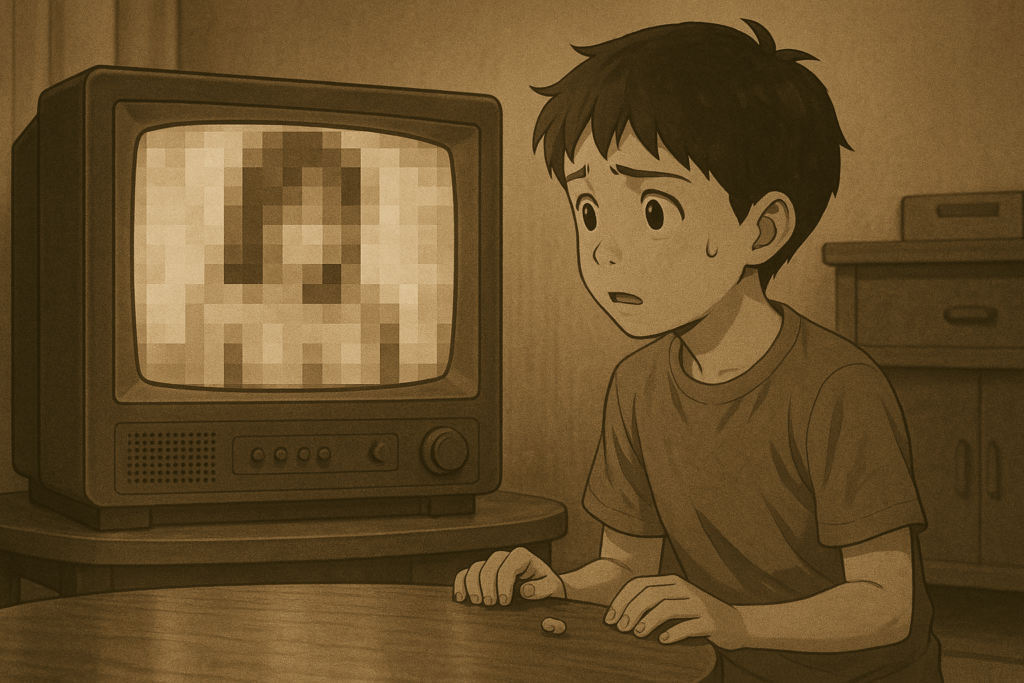

「見てはいけないものを、見てしまった」―罪悪感のはじまり

小さな頃、はじめて「テレビの中の大人の世界」に、少しだけ足を踏み入れたことがあった。わからないままの感情だったけど、なぜか心がドキドキしたのを覚えている。

けれど、その番組を見ている時に、親に見られるのはなぜか恥ずかしかった。目をそらしたくなった。

「なに、見てるのよ」

そんな怒りと羞恥が混じった声を聞くたびに、ぼくの中に「なにかいけないことをしている」という罪悪感が、すこしずつ練り込まれていった。…それは、この世界の解釈を与えられる前の、少しだけ意識的な“本能”みたいなものだったのかもしれない。

リルルの“一本線”が呼び起こした、初めてのざわめき

子どもの頃、映画館で『ドラえもん のび太の鉄人兵団』を観たとき、あるものが目に飛び込んできた。

それは、リルルの身体に描かれた、一本の線だった。

そのあるシーンで、ロボットである少女・リルルの胸に、ゆるやかな曲線で、一筆書きの**線**が描かれていた。色もなく、陰影もなく、ただそこにあるだけのように見えるそれは、子どもの目には"見えてはいけないもの"のように映った。

映画の公開は1986年。様々な描写が比較的ゆるかった時代。その胸元が、当時のアニメ描写基準では“かなり際どい”レベルで表現された。演出側のギリギリの攻めと、当時の少年たちの“想像力”の爆発が重なった伝説的シーン。

明確な“描写”があったわけではなく、アニメ上では色分けや陰影によって“何か”が確かに存在しているように見えるが、輪郭線や形状が明確に描かれているわけではないため、あくまで“観察者の解釈”に委ねられている。そのため、「一瞬」「角度によってそう見える」「影の描写があざとい」などが重なって、当時の少年たちの妄想フィールドを完全刺激したのだ。

では、僕らは、なぜ、そのシーンを忘れられなかったのか。なぜ、いまでも鮮やかに思い出すのか。

それは、あの"一本線"が、単なる"裸の記号"ではなく、自分の内側に眠っていた"なにか"を静かに呼び起こしたからだと思う。

テレビは家族みんなの空間だった──昭和の性とまなざし

昭和という時代、テレビは家族全員が見るものであり、『エスパー魔美』では、画家である父親が描く絵のモデル役を魔美が務めたり(お小遣い稼ぎ)、しずかちゃんの入浴シーンなど、子どもにとって、"性の揺らぎ"に触れる機会は、必ず"親と一緒"という状況の中で起きた。

親の隣で、『エスパー魔美』の主人公、魔美の着替えシーンが始まる。動けない。目を逸らす。ドキドキする。けれど、チャンネルを変えることも、部屋を出ることも、できなかった。

その息苦しいような空気感は、"子どもが性を感じる場面に、大人のまなざしが重なる"という、昭和の家庭特有の"羞恥の文化"を象徴していたと思う。

"いやらしさ"は、なぜ感じなかったのか?

不思議なのは、それらのシーンが"いやらしい"と感じられなかったことだ。むしろ、どこかやさしくて、あたたかくて、まるで"日常の中にある命"を見せられているような、そんな不思議な気持ちだった。

その感覚は、きっと藤子・F・不二雄という稀代の表現者の持つ、絶妙な演出力から来ているのだと思う。カメラワーク、色彩、線の少なさ、音楽──どれもが"想像の余白"を残し、子どもが感じ取る"性"をやさしく包み込むように構成されていた。

"見えないのに、見えた"──記号と象徴の狭間で

リルルの一本線は、まさにその象徴だ。描かれていたのは、一本の線だけ。けれど、それを"胸"として受け取ったのは、観ていたぼく自身だった。つまり、そこには明確な"性描写"があったわけではない。それでも、心が揺れた──母から性的なものを徹底して排除され(『ドラゴンボール』ですら、禁止令の憂き目に遭った)育った僕にとって、映画館で初めてこのシーンを観たときは、恥ずかしさしかなかった。なにせ、隣の席には母が座っているのだ。

それはきっと、"見えてしまった"のではなく、"見ようとしてしまった"からなのだと思う。“見えないのに見えた”の正体。それは、**観る側の心の動きが「線」に意味を与えていた**ということに他ならない。

その瞬間、"性とは何か"という問いが、少年のこころに、静かに芽吹いた。

そして、それは文化だった

こうした体験を通じて、ぼくらは"性"を"いやらしいもの"としてではなく、"存在そのものとしての身体"として受けとっていた。あれは、エロスじゃなかった。あれは、文化だった。そして今、あの頃の自分に言ってあげたい。"恥ずかしくていいんだよ、それはちゃんと育ってる証拠だったんだよ"──と。

一本線が語ったもの、それは"命のリアル"

映画『ドラえもん のび太の鉄人兵団』のあのシーン。リルルの胸に、一本の線が描かれていた。ロボットである彼女が、しずかちゃんによって手当てされる場面だった。そこに"裸"という直接的な描写はない(リルルは人間に似せて造られたロボット。ゆえに、間接的には描写されていたという表現が適切だろう)。でも、感じてしまった。いや、感じようとしてしまった。

線一本。それは、身体の部位ではなく、"存在"として刻まれていた。ぼくたちは、あの一本線に、"生きている証"を重ねていたのかもしれない。性よりも、命に近いもの。羞恥よりも、共感に近いもの。

見せる/見せないの境界──象徴としての“一本線"

なぜ、あの線は消えないのか?それは、見えているものより、見えていないものの方が強く残るからだ。藤子作品の多くは、性そのものを描いているのではない。けれど、“見てしまった感覚”は残る。そしてその感覚の中に、子どもは「何か大切なこと」を感じとってしまう。それはまるで、誰かと手をつないだときの温もりのように、記号を越えて、心の深部に浸透する記憶だった。

ぼくが“リルルの一本線”に感じた、言葉にならないざわめき。それは、ただのエロスでも、恥じらいでもなく──もっと深い、“人間が自然に対して抱く、根源的な畏れ”だったのかもしれない。小説『宇宙皇子/藤川桂介氏』で描かれていた役小角や大津皇子の時代。山に入ることは、神の領域を侵すこと。人の身体には、まだ“神霊”が宿っていた。あの時代の空気が、ぼくの中の“感受性”を育ててくれていたのかもしれない。

教育では語れない、心のエロスの目覚め

近年のコンテンツは、“過激さ”と“わかりやすさ”で溢れている。

けれど、藤子作品における"性の気配"は、わかりにくさ=やさしさだった。それは、性を"教育"として正面から扱うのではなく、日常の中に、違和感なく溶け込ませていたからだ。たとえば、しずかちゃんの入浴や魔美の着替え。その描写が“見せたい”ものではなく、“そのキャラクターの暮らし”として自然に存在していたこと。だからこそ、子どもたちは、恥ずかしいと思いながらも、そのまま受け入れていたのだ。

“文化としての羞恥"をどう語るか?

親の隣で、性の気配を感じながら、目をそらしたあの感覚。あれは、単なる"照れ"や"苦笑い"ではなく、**昭和という時代が子どもに与えていた“文化的な負荷”**だった。羞恥とは、社会的感情だ。そして、その感情がどう処理されるかで、その子の“育ち方”すら変わってしまう。

だからこそ、当時のテレビ文化、家族構造、そして表現の工夫──それらすべてが"性教育"だったとも言える。

あの頃のぼくに伝えたい、“一本線”の意味

恥ずかしかった。でも、忘れられなかった。あの一本線のこと。それは、性ではなかった。命だった。文化だった。あのとき目をそらさずに、もっとちゃんと見てもよかったんだよ──今なら、そう言える。

"見てはいけない"とされていたものは、"見てよかった"ものだった。それは、ぼくがぼくになるための、一瞬だった。

そしてきっと、これからの誰かにとっても──文化の名をした、とてもやさしい、一本線になる。