「勉強がつらかったら、やめていい」──救いのようで、棘にもなった言葉、あの頃の痛みをほどき、ぼくは今、学び直している。

勉強がつらかったら、いつでも高校やめていいんだからね

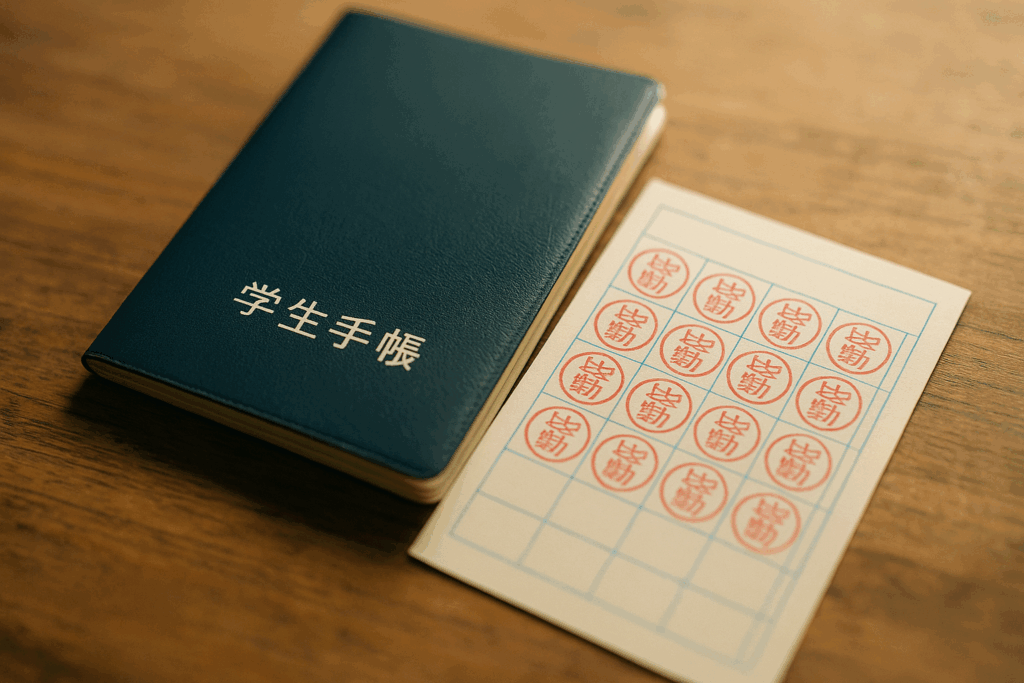

——「つらかったら、いつでもやめていい」──あの言葉は、たしかに“優しさ”だった。でも当時のぼくは、小学校6年から中学3年間と続く皆勤賞を“誇り”にしていた。それまでは、生まれつきの呼吸器疾患によって学校を休んでばかりいた。休むことを伝えるために学校に電話すれば、担任の先生は、決まり文句のように「またですかぁ」と言われた・・・だからこそ、亡き母の優しさに見える言葉と、当時のぼくの現実にはズレがあった。

母は何度も言った。「つらかったら、やめていい」と。救いのつもりだったのだろう。そうだね、授業もテストも難しいと思う。けれどぼくの毎日は、(今でも交流が続く)友だちとおしゃべりをし、授業に励み、好きな子(片思い)もいて、皆勤賞をこっそり自慢に思うような“楽しい日常”だった(勉強は確かに大変だったが)

**「優しさ」と「いまのぼく」**が、そっとすれ違っていた。言葉は温かいのに、どこか心がひゅっと冷える──その小さな寒さを、ぼくはうまく説明できなかった。

**表面的には支援的でも、“今の自分”を見ていない言葉は、心に小さな寂しさを残す**

“優しさ”と“共感”の違い

いまなら分かる。「つらかったらやめてもいい」は“苦しみを前提”にした言葉だ。つまり、辛さを想定して守ろうとしてくれる優しさ。だが、ぼくの現実(楽しい・誇り)とは違っていた。ゆえにぼくが欲しかったのは、まず今のぼくを見るまなざしだった。優しさだけでは届かない、“共感”の不足。

(当時ほしかった言葉)

- 毎日がんばってるね

- 皆勤賞はすごい

- 高校が楽しいんだね

たぶん、それだけでよかった。よく頑張ったね、と当時のぼくに言ってあげたい。仕方がなかった。言葉はときに、すこしだけ届き方を間違える。

-

-

第1章『“やさしさ”という檻──母の言葉の中で僕は消えていった』

続きを見る

母の背景——“語られなかった物語”

亡き母は中学時代に実母(ぼくの祖母にあたる)を亡くし、ほどなく祖父が再婚。母は不登校に。家族は突然変わる——そんな体験が、ぼくへの言葉に影を落としたのかもしれない。「安心していいと思ったら、また失う」——そんな学習が、母の中にあったのかもしれない。

「祖父は、なぜ、こんな時期に、新しい祖母(再婚相手)を連れてきたのか」──ぼくが抱いた”この怒り”とは、ぼく自身が“誰にも言えなかった母”の気持ちを代弁していたとも言えるし、同時に“あの頃のぼく自身”のための問いでもあったのかもしれない。「なんで、大人は、こんなにも子どもの心を無視できるのか」その問いは、ずっとぼくの中に燃えていた炎だったんだろう。

この背景があるなら、あの言葉──「勉強がつらかったら、学校やめていいんだから」これは、“自分(母)の中学生時代”を**投影**しての発言だった可能性が高いのかもしれない。母はきっと──「学校なんて、心がついていかなければ無理して行く場所じゃない」そう思いながらも、誰にもそれを受け止めてもらえなかったのかもしれない。そして、自分のその“心の傷”を、ぼくに重ねて見ていた。でも、ぼくは──本当は**通いたい**子どもだった。**学校が好き”で、“皆勤賞が誇り”だった。ここに、母とぼくの“心の風景”のズレがある。「今のぼくを見てもらえなかった」という感覚をどこかで僕が持っていたから。”そのズレ”がつらかったのかもしれない。「ぼくの“今”をちゃんと見てよ」「僕は“つらくない”んだよ」そう言いたかったけど、言葉にできなかった、または言葉にしても通じなかった経験だったのかもしれない。

つまるところ、母の言葉は、「ぼくへの配慮」ではなく、「母自身の傷の再現」だった。それが結果的に“今のぼく”を見てもらえなかった感覚を生み、「母のための子ども」にならざるを得なかった構造を、少しずつ作っていったのかもしれない。

人はみんな、それぞれの物語を抱えている。家族が急に変わる経験、支えを失う痛み、“また失うかもしれない”という怖さ。そうした語られなかった歴史が、誰かの優しさのかたちを決めることがある。だから、母の言葉を責めたいわけじゃない。そのままの相手を認め、共感し、敬意を払うこと。それが、いまのぼくの選びなおしだ。

仕事で見えた“子どもたち”——ぼくの原点

大人になったぼくの仕事の現場では、渦の中心にいるのはいつも子どもだった。大人の事情が交差するとき、いちばん静かに傷つくのは子どもだ。「誰にも言えない怒りや疑問」を、ぼくは何度も受け取ってきた。そのたびに思う。いま目の前のその子を見て、言葉を選びたい、と。あの頃のぼくにも、そうしてやりたかった。「大丈夫、君はちゃんとここにいる」と、ただ隣で呼吸を合わせて伝えてやりたかった。

傷を知っている人にしか、子どもの沈黙や、目の泳ぎや、何も言わない反抗の意味は、読み取れない。ぼくは、それを読み取り、言語化して、彼らの代わりに伝えようとしてきた。それは、ぼくが“感じすぎる子”だったからこそできた仕事なんだろうと思う。

「母の物語」から「自分の物語」へ

長いあいだ、ぼくは“母の傷を感じる子ども”を演じてきたのかもしれない。でも、**その役割はもう降りていい。** 高校が楽しかったこと、皆勤賞が誇りだったこと、それは、ぼく自身の物語だ。

母の人生は母のもの。ぼくの人生は、ぼくのもの。やさしさの奥にある“意図”を想像しながら、いま、ここにいる自分に合う言葉を選びなおす。それが、ぼくの“再起動(Reboot)”だ。母の物語から離れ、自分の物語を生きなおすために。

結び

「やめていい」という優しさと、「君の今を見てるよ」という共感。どちらも必要で、どちらも難しい。それでもぼくは、今日も目の前の誰かの“今”を見て、言葉を手渡していきたい。あのときの自分に、届かなかった言葉のぶんまで。

追補:守る愛(いま)×送り出す愛(みらい)

母は「高校つらかったら、やめていいんだよ」と、勉強よりも睡眠と言っておきながら、大学で突然あらわれた「手に職・資格」という言葉は、あの頃のぼくには矛盾に思えた。でも今は、あれも“守る”の一種だったのだと思う。高校までの「やめていい」はいまの心を守る優しさで、大学での「資格」は未来の生活を守る優しさ。根っこは同じで、時期と表現が違っただけ。それでも、当時のぼくの寂しさは本物だ。だからこそ今、ぼくの物語として、言葉を選び直す。

追補:HSPは障害ではなく“気質”。

**HSP(Highly Sensitive Person)**。先天的に「非常に感受性が強く敏感な気質をもった人」にぼくも該当するそうだ。ちなみに医学的診断名ではない(DSM/ICDには項目なし)が、DOES=D深く考える/O刺激過多になりやすい/E感情・共感が強い/S微細な違いに気づく。環境とのミスマッチが続くと、うつ・不安・不眠・慢性痛が悪化しやすい。だから—

- 刺激を減らす(音・光・通知)

- 回復習慣を増やす(睡眠・ぬる湯・単純作業)

- 境界線を言葉にする(「今日はここまで」)

一言で:障害ではない。取り扱い説明書が要る“繊細な才能”。

(S:微細な違いに気づくことから、”過剰なコントロール欲求”が生まれたのが事実。これは良くも悪くもだ)

細かいことが気になるのが、ぼくの悪い癖

『相棒』シリーズでおなじみ、杉下右京のあのセリフ。

細かいことが気になるのが、ぼくの悪い癖

杉下右京をみていると、HSP気質がもつ、「細部への感受性」は、“悪い癖”どころか、最大の資質だと思わざる得ない。

この“悪い癖”の中には、実は論理的洞察力・違和感への感度・直感的な危機察知など、HSPの特性そのものが隠れている。彼のように、些細な違和感から真実にたどり着く力は、まさに「HSP的な観察力」の強みの象徴だ。

『ビジョナリー・カンパニー2 飛躍の法則』(ジム・コリンズ著)で有名な、**GoodはGreatの敵である** ではなく、**Ship first, polish next.** 強みはそのまま、強度だけ下げる。** 、それが今の僕の合言葉だ。