明日は、再開の日。

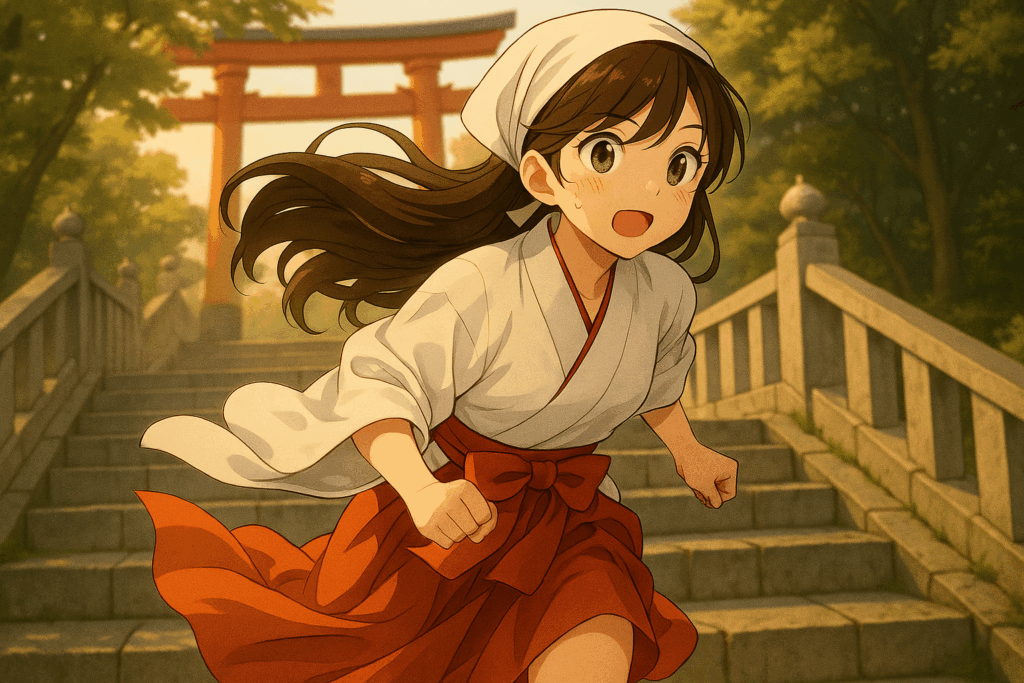

待ちきれなかったの──逢いたくて、走り出した秋

神社の石段に舞う紅葉と白装束。

恋に染まった風花が、胸を焦がして駆け出す。

神社の休憩時間に、下見のために、そっと駅まで抜け出してきた風花。

彼の姿を見つけたその瞬間──胸がとくんと高鳴った。

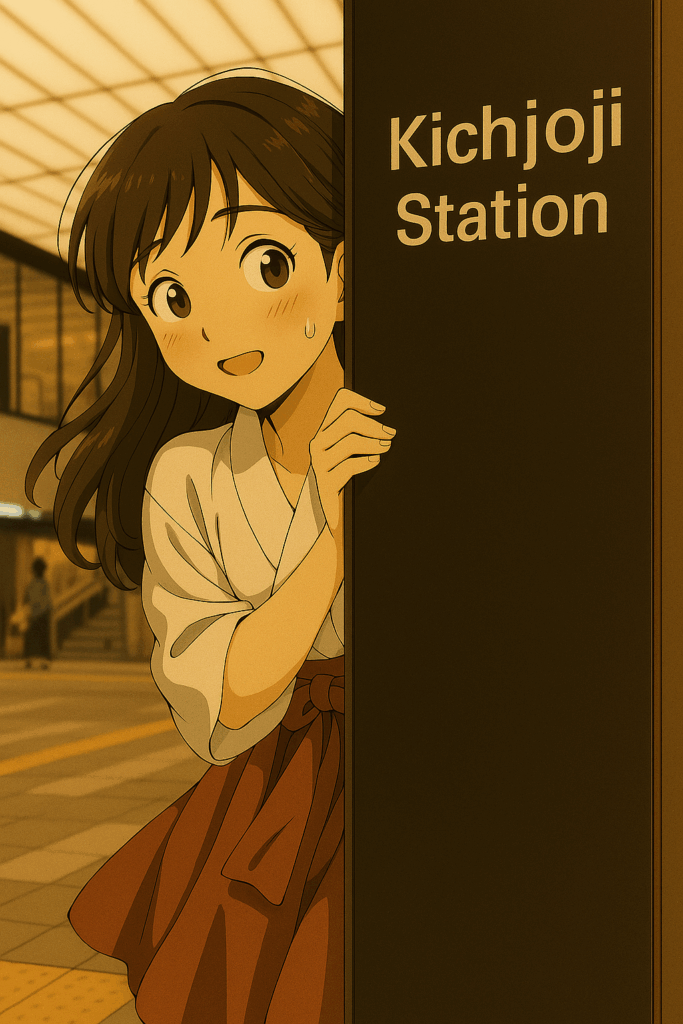

吉祥寺駅に到着。

けれど、これから会う彼女は、まだ知らない。

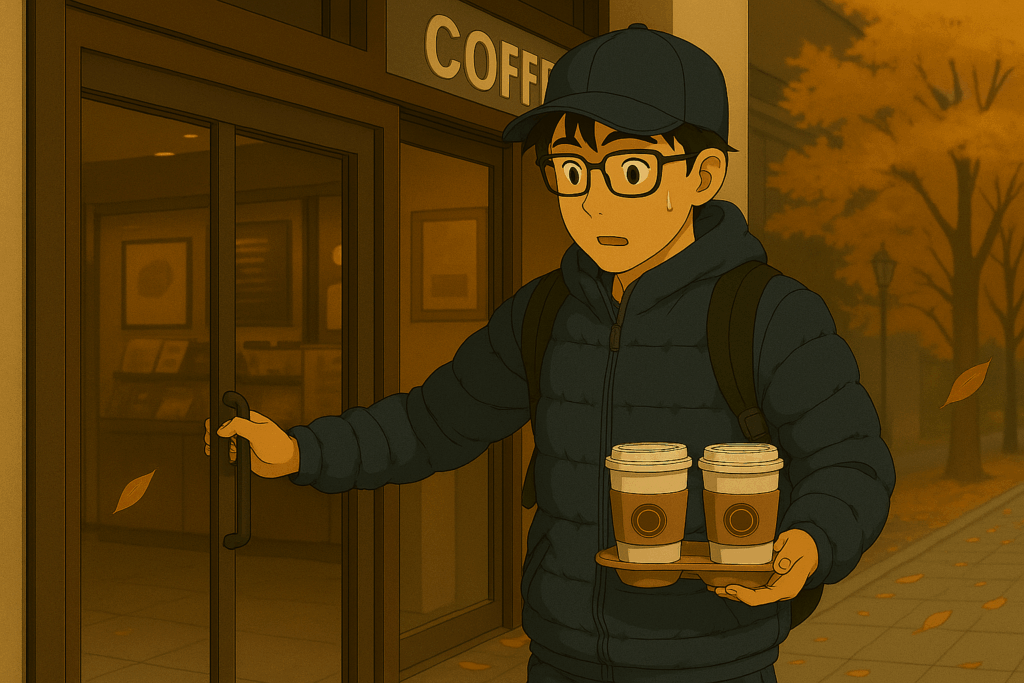

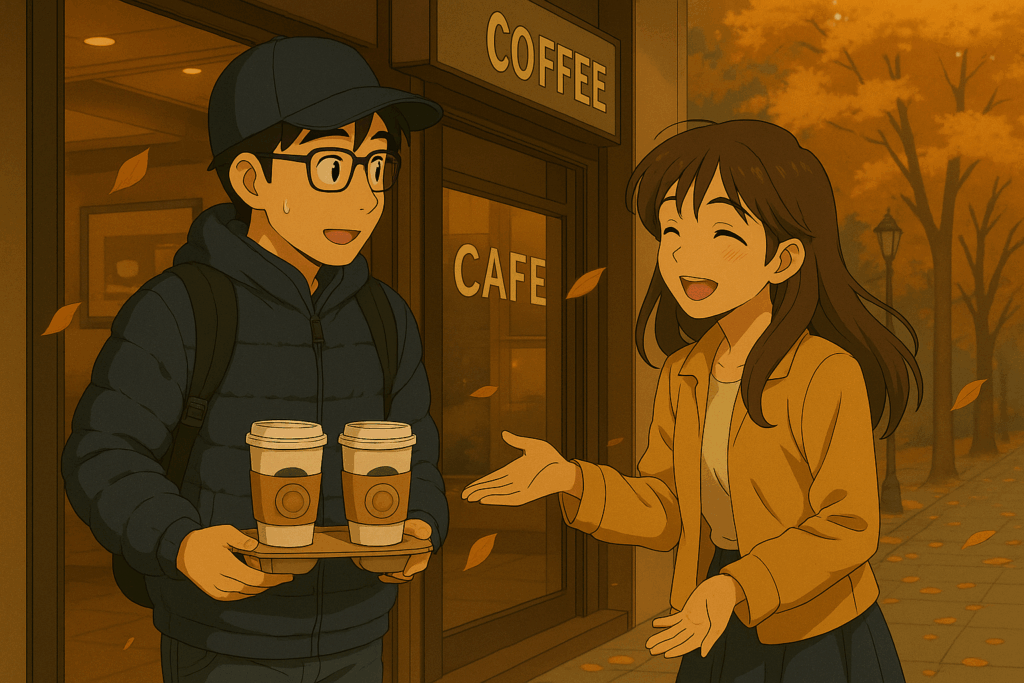

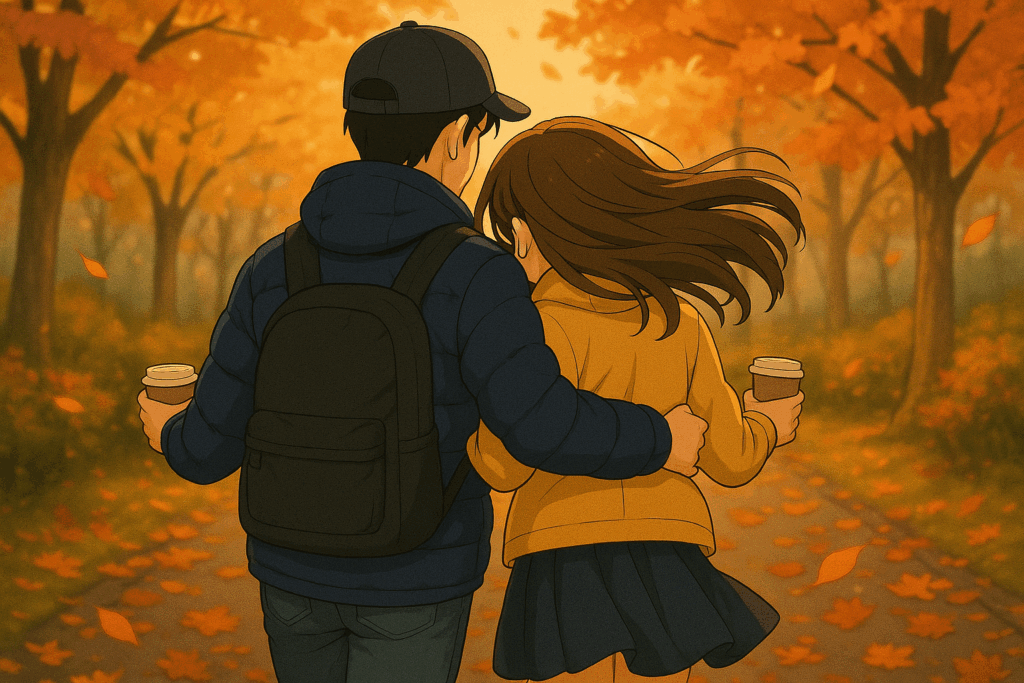

コーヒーは、ふたりぶん。

いっしょに飲めたらいいなって、思って……。

「……わたしも、もつよ?」

すっと差し出されたその手に、秋の風がふわりと吹いた。

落ち葉がカサコソ鳴るたびに、ふたりの靴音が、寄り添って響いた。

井の頭公園の池のほとり──

肩を並べて歩く秋の午後。

彼は、風花の右側にいて、

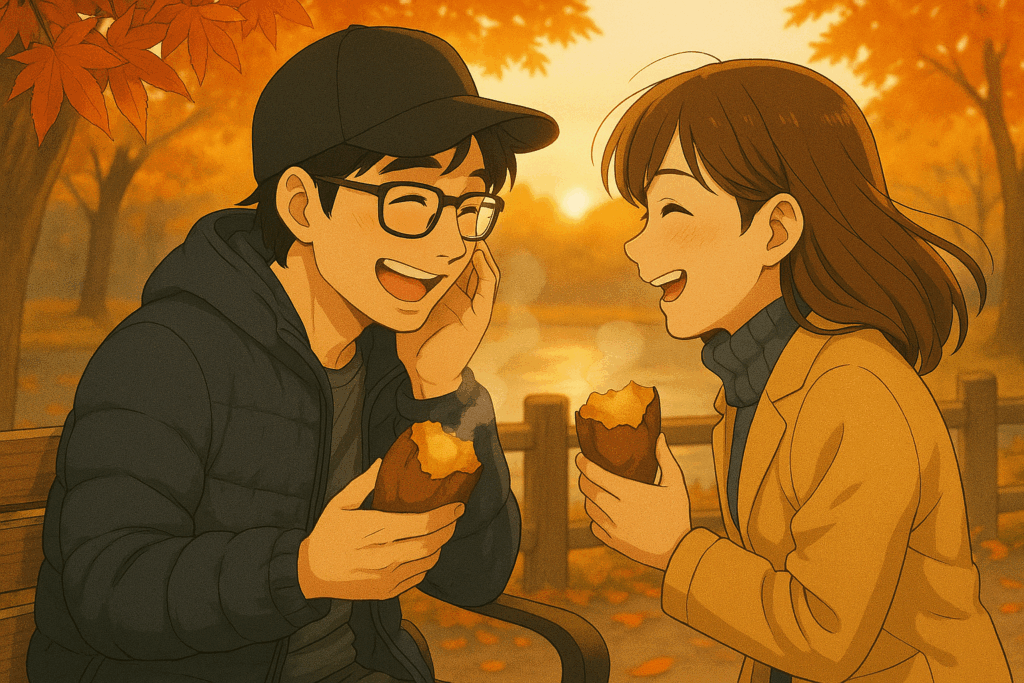

ポケットに入れていた焼き芋をふたつ取り出す。

「ほら、あったかいうちに食べよ」

ベンチに腰を下ろすと、ほわりと甘い香りが立ちのぼる。

秋の空気に、やさしくとけるように。

「さっき、“あちっ”って言ってたもん」

「えっ!? 見てたの……?」

恥ずかしさとぬくもりが、ひとつになった。

「ふぅ……あちっ」

彼が指先をふっている横で、

風花が一口かじる──

「んふふ……あちぃっ!」

ふたり、顔を見合わせて笑った。

笑い声が、風にのって舞いあがる。

その時。

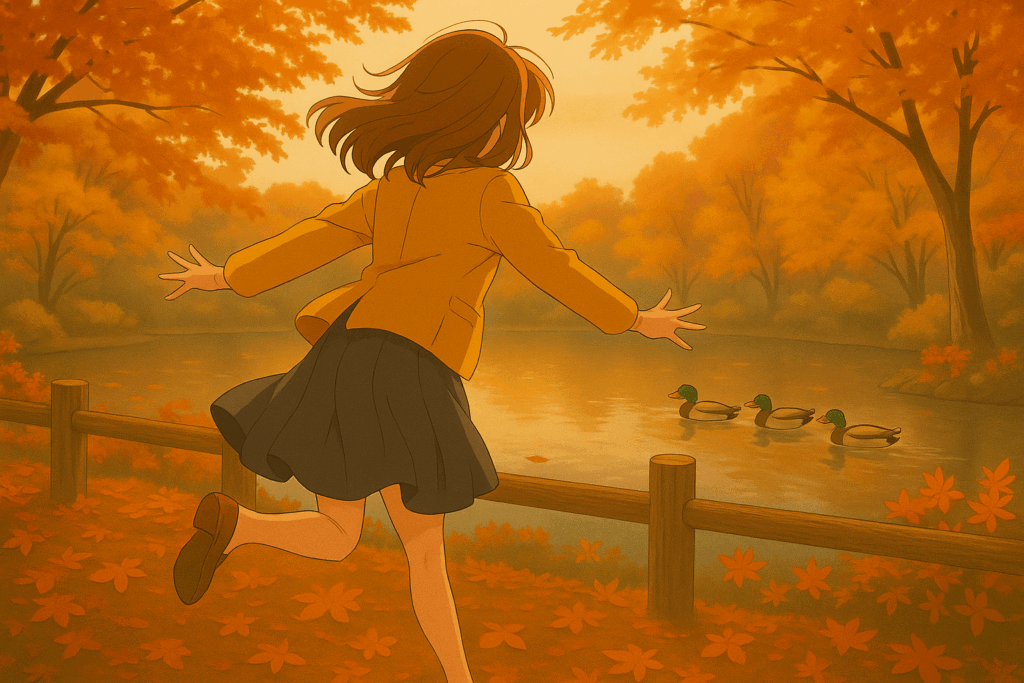

「──あっ、あそこ見て!」

あっ、あそこ見て──突然立ちあがって、池の方へ小さく駆け出した。

スカートのすそが、紅葉の風にひらりと踊る。

「カモさんたち、ぐるぐる回ってる〜!かわいすぎっ」

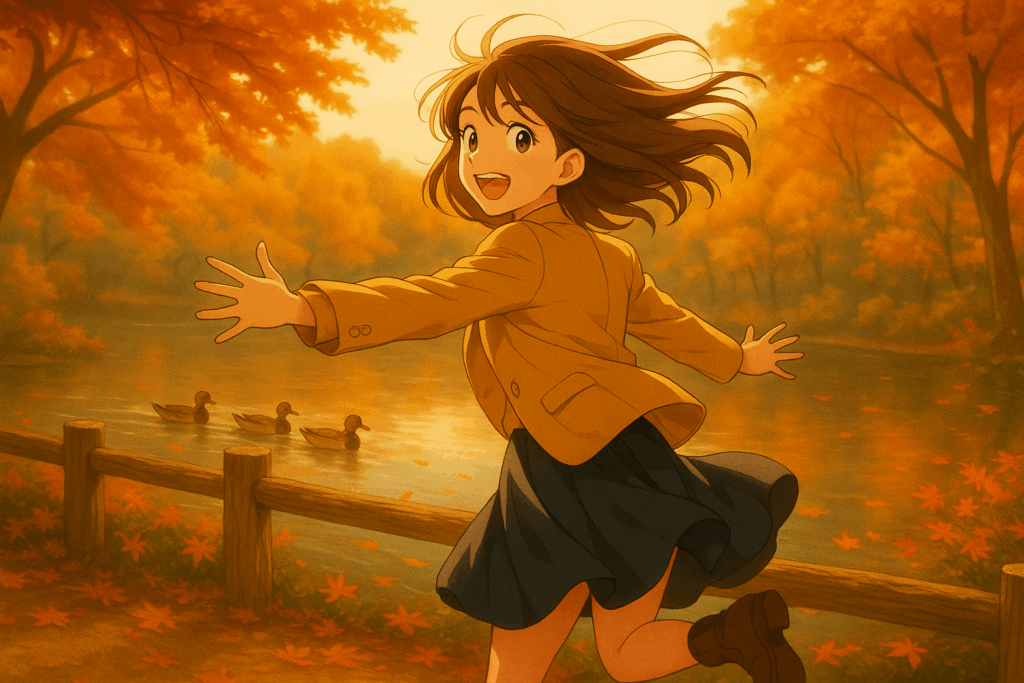

彼が立ちあがると、風花はくるりと振り返って、

いたずらっ子みたいに手招きする。

「ほら、早く〜っ!」

その声が、秋の空に跳ねた。

寄り道ばかりの午後だった。

それが、ふたりにはちょうどよかった。

まるで、季節の魔法に連れ去られるように──

ふたりはまた、並んで歩き出した。

寄り道ばかりの、秋の午後。

でも、それが、いちばんたのしい時間だった。