僕は中学生の頃から、「冷めてるね」とよく言われていた。

みんなと一緒に盛り上がったり(これは今でも超・苦手)

何も考えずにその場の空気に溶け込んだり──

それがどうしても苦手だった。

”俯瞰の視線”と感情を表に出さない距離感。

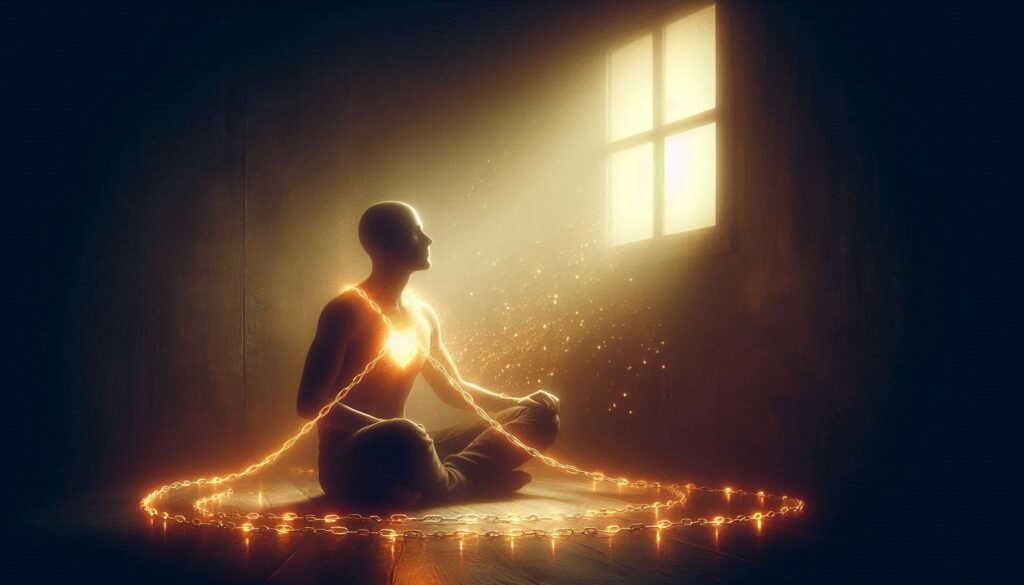

いつも感じていたのは、もうひとりの自分が、空の上から僕を見下ろしているような感覚。僕はそれを、「バードビュー」と呼んでいた。当時流行りだしたカーナビのように、上空から全体を見渡して、自分を含めた「その場の地図」を把握しようとしている。”俯瞰の視線”──感情を表に出さない距離感──。あれはきっと、自分を守るための技術だったんだろう。

「なんで、自分ばっかり、こんなに苦しいんだろう」子どものころから、いつもそう思っていた。人と一緒にいると、自分の感情を抑える。自分の感情を出すと、誰かに迷惑をかけてしまう気がする。でも──そんなふうに思っていた“自分の癖”や“考え方”に、「スキーマ」という名前があると知ったとき、僕のなかで、なにかが“カチッ”と噛み合った。

「あなたがそう考えてしまうのは、“心の構造”がそうなっているからなんです」

ある精神科医にそう言われたとき、僕のなかの「苦しみ」が、ただの“自分の欠点”じゃなかったんだと知った。それは、人生で初めて感じた「救われた」という感覚だったかもしれない。

**スキーマ(schema)**とは、子ども時代に身につけた“思い込み”や“信じ込みのクセ”のこと。たとえば、こんな感覚がそう。「がんばらないと愛されない」「人に頼るのはダメなことだ」「自分には価値がない」など。

こうした“早期不適応スキーマ”は、無意識のうちに人間関係や自己評価に影響し、大人になってからも、人生を縛りつづけてしまう。僕の場合は──見捨てられスキーマ、情緒的剥奪スキーマ、羞恥スキーマ、失敗スキーマ、服従スキーマなどが、複雑に絡み合ってたらしい。たとえば、仕事で成果を出しても「認められた気がしない」。人に助けを求めても、「どうせ迷惑だろう」と思ってしまう。怒りを感じても、「言い返したら嫌われるかも」と引っ込めてしまう。そうやって、自分の気持ちを封じ込めることが当たり前になっていたんだ。

“名づける”ことで、人は苦しみの外側に出られる

「見捨てられ不安」「過度な自己犠牲」「失敗への過敏さ」「常に誰かの期待に応えようとするクセ」──それらは、僕だけが抱えていたわけじゃなかった。「早く寝なさい」「漫画を読んではダメ」「ファミコンはダメ」(今でもゲームは苦手だ。だが、ITが中心の世界になることを親が予見できていればと思う)

と言われ続けた結果、生きることが“評価に応えること”になってしまった。でも、それは僕が“未熟だったから”じゃない。“そうなるように育ってしまっただけ”だったんだ。そう思えたことで、やっと、自分を少しだけ許せた。

読者への問いかけ

あなたにも、「どうして私はこうなんだろう」と思ってきた“生きづらさ”はあるのかもしれない。それは、あなた自身の欠陥ではなく、もしかすると「名前を持った構造」かもしれない。

僕が「スキーマ」という言葉と出会って、やっと「外側から、自分を見つめ直す」ことができるようになったように──あなたにも、苦しみに“名を与える日”が来るかもしれない。これは、僕が“苦しみと対等になる”ための、小さな再起動だった。

「見てはいけない」「話してはいけない」──そんな“禁止”の連続が、僕の世界を狭くした。大人になった今、あの空白ともう一度向き合ってみる。

今、僕はブログで『ドラゴンボール』のことを自由に書いている。でも、かつてその作品を読むことは、僕にとって“禁忌”だった。「早く寝なさい」「漫画を読んではダメ」「ファミコンはダメ」それは、母親からの“禁止令”だった。子どもとしての好奇心や楽しみを、次々と否定されたことが、“楽しんじゃいけない”“自由にしてはいけない”という思い込み(スキーマ)へとつながっていった。

─少年ジャンプ禁止令は、5年ものあいだ続いた。僕が『ドラゴンボール』のテレビ放送でようやく再会できたのは、バトル中心の『ドラゴンボールZ』に変わったからだった。同じジャンプで連載されていた『キャプテン翼』や『銀牙』のような“健全”な作品は単行本でのみ読んでよかった。本屋で偶然出会った『宇宙皇子』は、当時のぼくには難解だったけれど、親の目をくぐり抜けることができた、数少ない本だった。

つまり、親が“許したもの”しか、僕の世界には存在しなかった。好奇心ではなく、他者の「正しさ」で世界が選ばれる。そこには、自分の欲望や問いを発する余地がなかった。

──そうした“禁止”の連続が、僕の中の「生き方の枠組み=スキーマ」を、いつのまにか形づくっていったのかもしれない。

世界が少しずつ広がるはずだった“子ども時代”に、ぽっかりと空いた空白──。それは、大人になった今でも、埋まることはなかった。その空白が、やがて“話すことへの怖れ”に繋がっていった──吃音というかたちで。

声が詰まる──“語れなさ”というスキーマ

小学生の頃から、なんとなく話しづらい言葉があることには、うすうす気づいていた。でも、それを“吃音”と明確に意識したのは、中学生になってからだった。ある日、クラスメートからこう言われた。「なんか言葉づかい、変だよね?」自分では普通に話しているつもりだった。でも、それは“異質なもの”として、見られていた。高校に進学してからも、苦しみは続いた。

● 入学後の最初の授業で、出身中学と名前を言わされたとき。

● 高2の数学の授業中、教師が、わざと僕の発音しづらい音を含む問題を出し、クラス中の前で、何度も答えさせられたとき。

屈辱と恥ずかしさしかなかった。そして、その瞬間、僕の中で「言葉」が“恐怖”に変わった。数学は嫌いになった。席替えでいちばん前の席に座ってても、堂々と突っ伏して寝た。眠ることは、逃げることだった。そうしないと、心が壊れてしまいそうだったから。

「話すこと=人前でさらし者にされること」そんなスキーマが、静かに僕の中に根を張っていった。

精神科医のことば──記憶室の鍵が開くとき「あなたが悪いわけじゃない」

大学3年のある日、僕は市民病院の精神科を訪ねた。吃音のことで悩み、将来の不安に押しつぶされそうだったからだ。そこから1年間、月に1度──精神科医と臨床心理士による面接が始まった。

毎回、カウンセリングの前後には、精神科医が必ず診察を行ってくれた。臨床心理士とやりとりするだけでなく、同じ医師が一貫して関わってくれる安心感があった。しかも、その医師──A先生は、毎回、少し長めの診察時間をとってくれていた。言葉の端々やちょっとした表情の変化にも、丁寧に耳を傾けてくれる。“患者”としてではなく、“僕”というひとりの人間として向き合ってくれた。この関係性があったからこそ、心を少しずつ開けたのだと思う。

そして最終日、いつものように帰り支度をしようとしたとき、A先生がふと、静かに言った。「あなたの吃音の背景にはね、お母さんからの強い抑圧があるように、私には感じられるんです」

その言葉は、不思議なほど、すっと心に入ってきた。怒りでも、涙でも、驚きでもなく──ただ、「ああ、そうだったのかぁ」と、深いところでふわりと納得した。懐かしい場所に光が差し込むような、“記憶室”の扉がそっと開く感覚だった。

「あなたが悪いわけじゃない」──初めて、“責める以外の視点”が、僕の中に生まれた。この経験は、僕にとっての最初の「名づけ」だったのかもしれない。そしてそれが、自分の人生を語り直すための第一歩になった。

それぞれの“たたかい方”があっていい

『銀牙-流れ星銀』の主人公である、奥羽の熊犬”銀”の必殺技「絶・天狼抜刀牙」を、誰もが使いこなす必要なんて、ない。

吠えられなくても、叫ばなくても、それぞれの場所で、それぞれの痛みと折り合いながら、生きていけばいい。ぼくは、語ることを選んだ。それが、ぼくの持ち場での“たたかい方”だった。語ることで、僕はRebootした。

-

-

第3章『”法学”に触れた原風景と教授のひとこと』

続きを見る