映画『THE FIRST SLAM DUNK』をようやく観ることができた。Amazonプライムで配信が始まったことで、ようやく観られた。Netflix独占配信時は観られず、ずっと待っていた。

……正直に言えば、

最初に浮かんだ感想は「つまらなかった」。

でもそれは、山王戦が面白くなかった、という話ではない。むしろその“つまらなさ”の中に、「違和感の正体」が潜んでいた。そして、その違和感を深掘りしていくうちに、ぼくはこの映画が持つ“覚悟”と“挑戦”に触れ、敬意を抱くようになった。

原作ファンとしての戸惑い

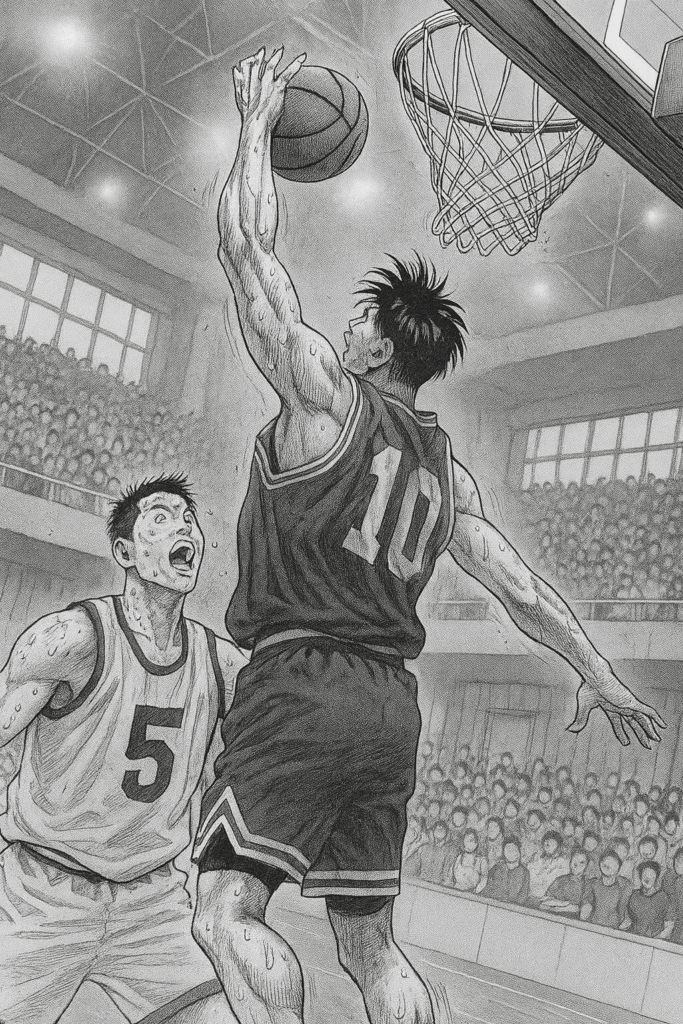

ぼくは、原作『SLAM DUNK』を少年ジャンプでリアルタイムに読んでいた世代だ。連載当時の熱狂や、山王戦の神がかった展開を全身で浴びてきたからこそ、映画を観るときに無意識に“あの熱量”を期待してしまっていた。けれど、目の前に現れた映像は、どこか静かで淡々としていた。声優は一新され、ギャグ顔やツッコミなど原作にあった「笑い」が排除されていた。登場人物の表情は動いているのに、どこか「のっぺり」としていて、感情の揺らぎが感じられなかった。だが、それらはすべて、“意図された違和感”だったのだ。

『re:SOURCE』で見えてきたもの

約15,000字におよぶ原作者・井上雄彦氏のインタビューを収録した『THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE』を読んで、ぼくはようやくこの”違和感の正体”に気づくことができた。

この映画は、かつてのアニメでの延長線でも、原作の続編でもない。**SLAM DUNKの別の木**として、ゼロから表現を構築し直した作品だったのだ。

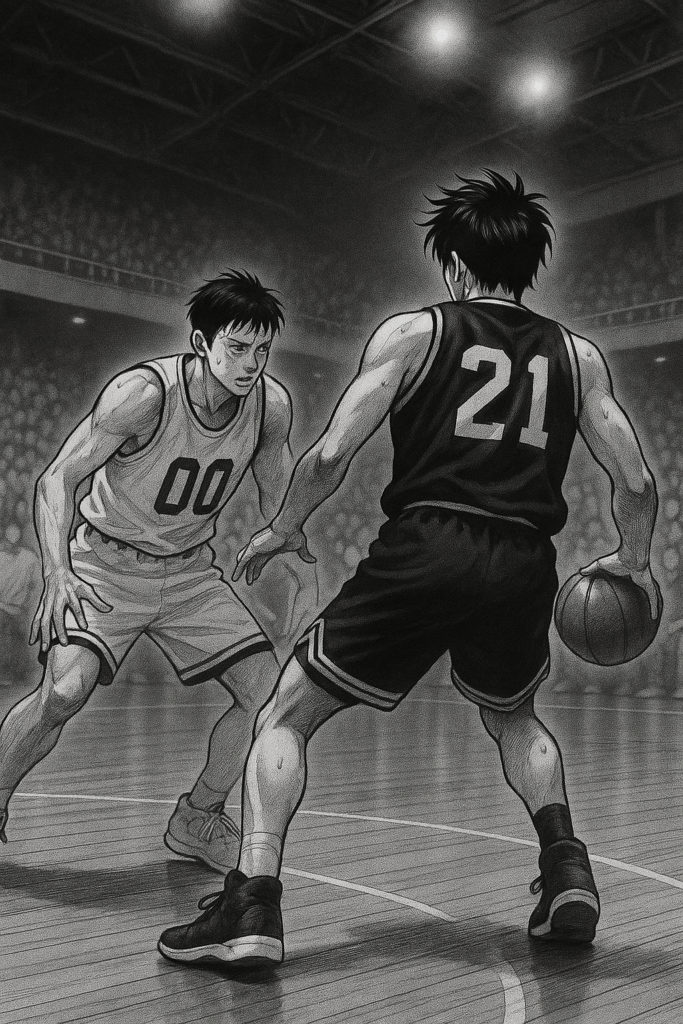

声優を一新し、演技はあえて**感情表現を抑えた**ナチュラルなトーンに統一。原作やアニメにあった“アニメ的テンション”を排し、代わりに“リアリティ”を追求していた。この「引き算の表現」が、本作における最大の特徴であり、最大の挑戦だった。

のっぺりとした印象と“生”の希薄さ

だが、声も表情も抑制されたことで、“のっぺり”とした印象を受けてしまったのもまた事実だ。たとえば、人間の肌には血流があり、汗や日焼け、感情による赤らみなど、微細なニュアンスがある。

だが映画の中では、そうした“血の通った”肌の表情があまり感じられなかった。均一で滑らかな3DCGの質感が、“生”を遠ざけてしまっていたように思えた。

『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』との比較

同じ3DCG作品である映画『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』には、そうした違和感をあまり感じなかった。理由は明快だ。登場人物が"人間ではない”からだ。ピッコロは“ミドおじ”と呼ばれるような非現実的な存在であり、リアルな皮膚の描写を求められない。だが、SLAM DUNKのキャラクターたちは“等身大の高校生”である。だからこそ、観客は彼らに“血の温度”や“汗の匂い”のようなリアリティを無意識に求める。その期待と、表現との間に生じたギャップが、違和感として残ったのだ。

「つまらなさ」の中にあるもの

では、観なければよかったのか?まったくそんなことはない。

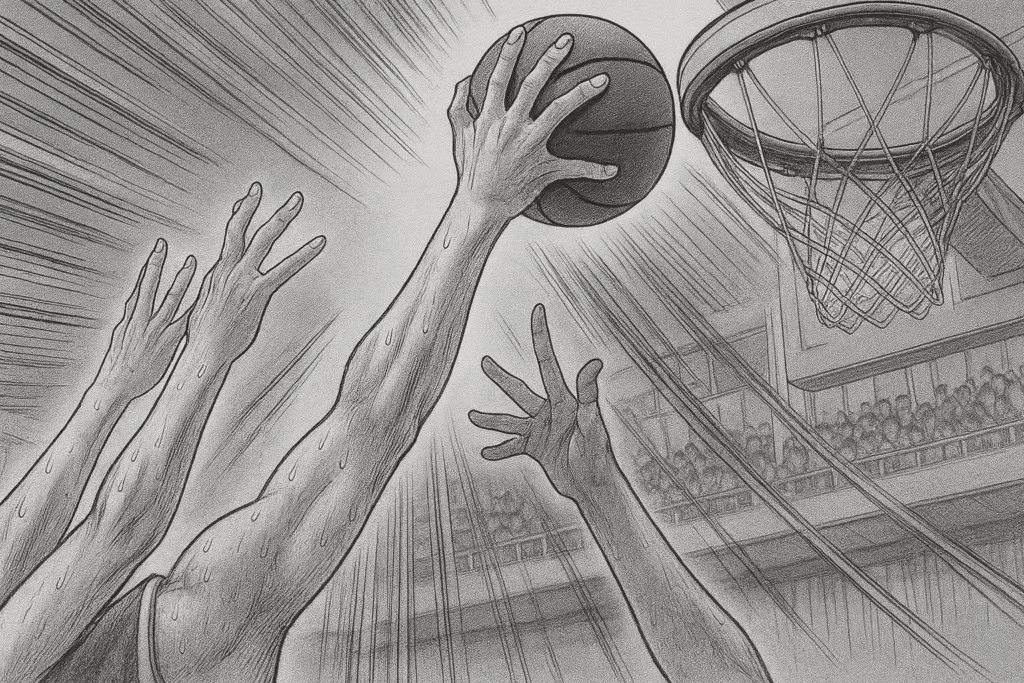

井上雄彦氏は言う。「映画作りに挑戦して、後悔はまったくない」「『THE FIRST SLAM DUNK』には、一歩踏み出す痛みと希望が込められている」と。

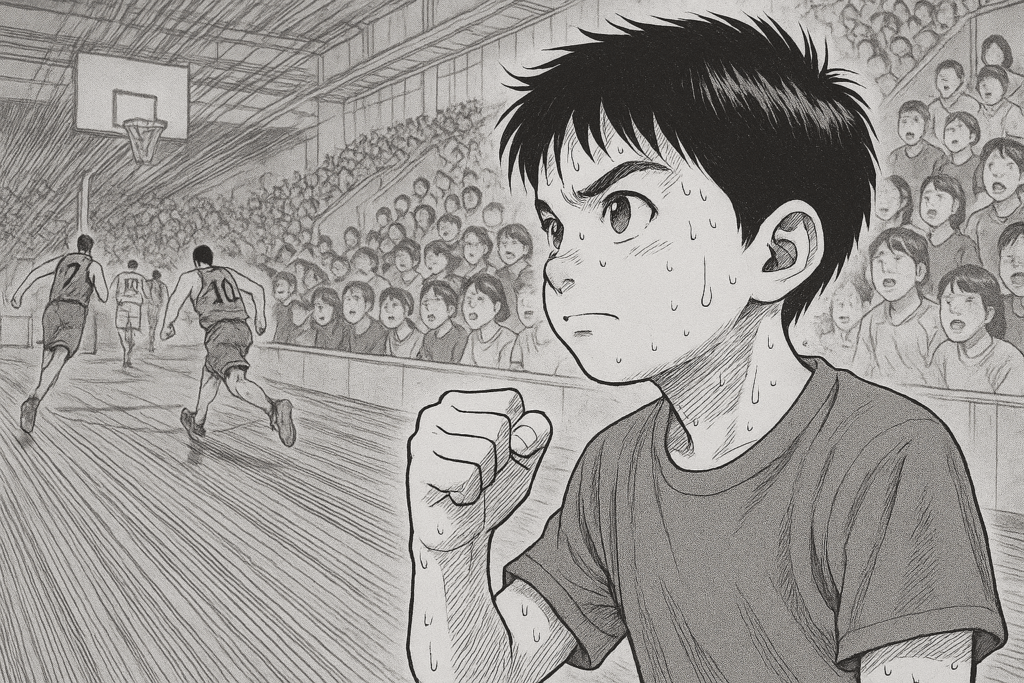

この映画は、かつての熱狂を再演するものではなく、「その先」を描いた作品だった。宮城リョータという視点を軸に、「バスケットのSLAM DUNK」ではなく、「人生と向き合うSLAM DUNK」に再構築された新たな試み。

結論:「違和感」は挑戦の証だった

違和感の正体──それは、ぼくたちが慣れ親しんできた「SLAM DUNK」と、井上雄彦が新たに創ろうとした「SLAM DUNK」とのズレだった。だがそれは、決して否定すべきものではない。

むしろ、20年以上を経てなお、新しい表現に挑み続ける姿勢に、深い敬意を抱いた。

原作のギャグ顔もなければ、過剰な演出もない。あえて“引き算”された表現。だからこそ、『FIRST』というタイトルに込められた“新しい一歩”という意味が、静かに、でも確かに響いてきた。

これは、映画の内容そのものではなく、「作家・井上雄彦」に拍手を贈りたくなる作品だった。

だからぼくは──この映画を、「観てよかった」と、心から思っている。

🎬 映画『THE FIRST SLAM DUNK』が、2025年10月13日(月・祝)~26日(日)の2週間限定で全国上映されます(IMAXなどでは先行上映中)。

この記事は、アマプラで初めて本作に触れた筆者が、

当初感じた「違和感」の正体を探りながら綴った、心の修行記です。

📖 観る前にも、観たあとにも。

もうひとつの “SLAM DUNKの木” を探す旅路の、一助になれば幸いです🍂